■はじめに

■はじめに

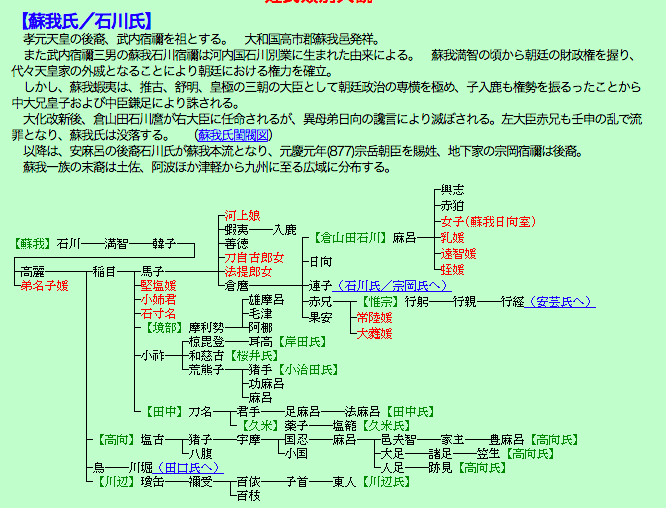

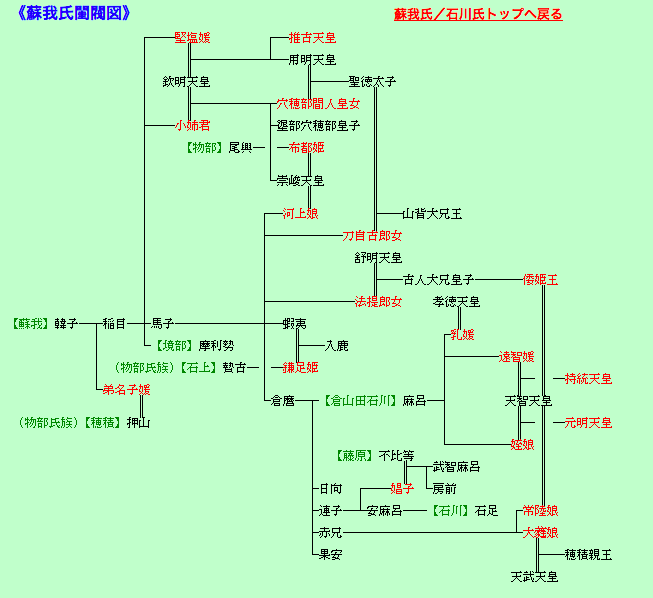

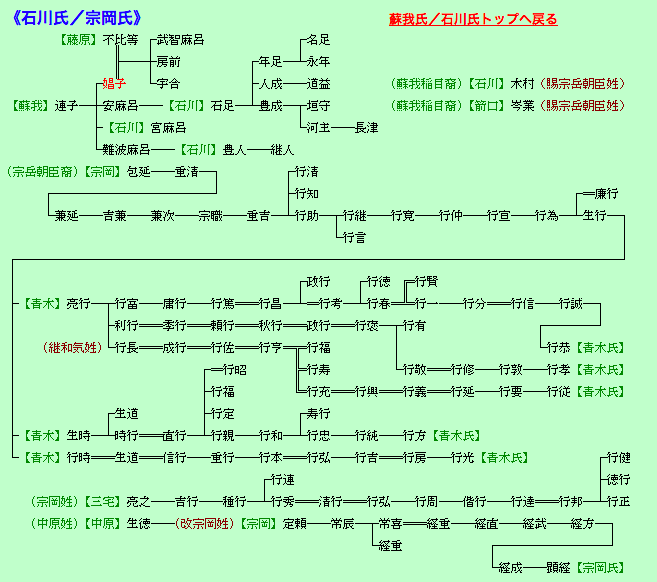

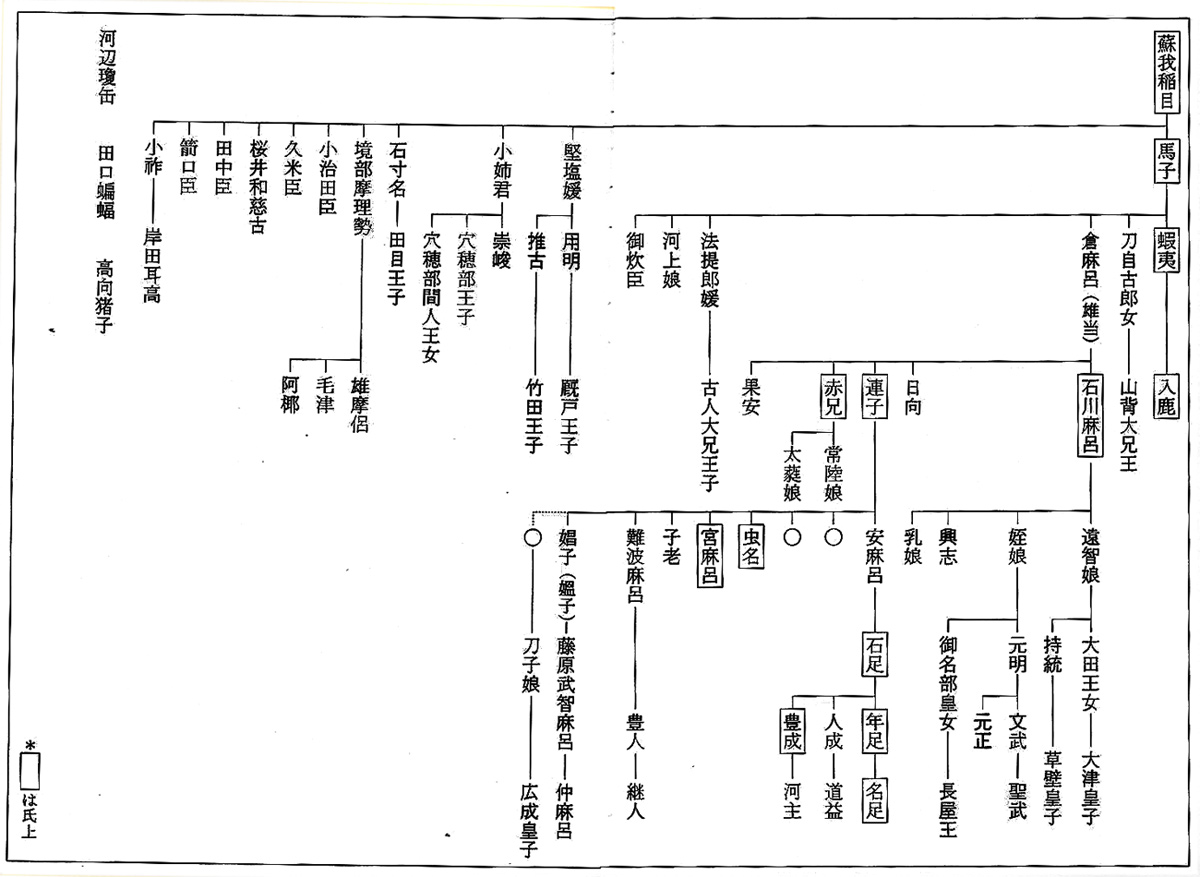

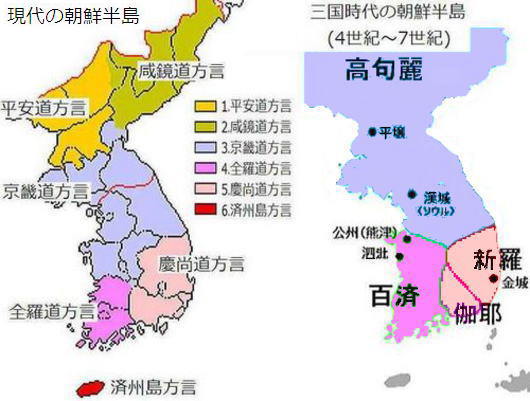

大化改新について、高校の授業などでほ、中大兄皇子(なかのおおえのみこ)が中臣鎌足(なかとみのかまたり)の協力を得て蘇我氏を滅ぼし、天皇を中心とする中央集権国家の建設を目指した、と説明されているのではないだろうか。

そのため、元々「聖徳太子に始まる国制改革を邪魔した」悪役イメージが付きまとっていた蘇我氏は、「大化改新によって滅亡した」と思われがちである。また、一般的には、「壬申(じんしん)の乱(672年)では、蘇我氏をはじめとする大家族が中心となっていた近江朝廷を大海人皇子(おおしあまのみこ)が倒し、神とも称された天武天皇となって律令国家を建設した」ことで大団円を迎え、めでたく日本古代国家が完成するかのように考えられているものと思われる。

、天武天皇像.jpg)

天皇-.jpg)