幕末・明治初期の開国期の外国人

■幕末・明治初期の開国期の外国人

■幕末・明治初期の開国期の外国人

1854(嘉永7)年にアメリカと日米和親条約が結ばれ、さらに1858(安政5)年に日米修好通商条約を結び、日本は約200年に渡る鎖国を解いた。

年に開港.jpg)

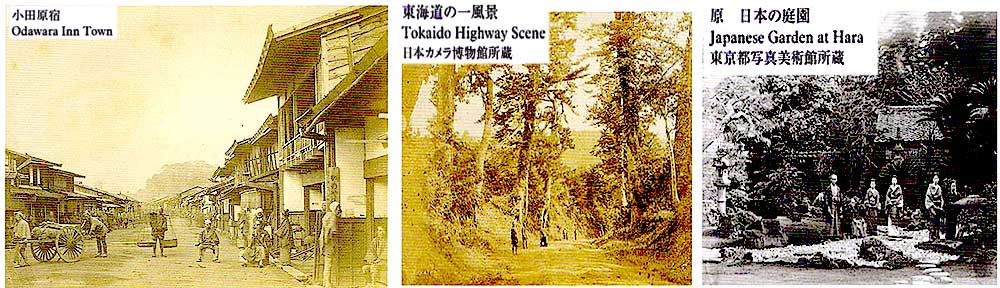

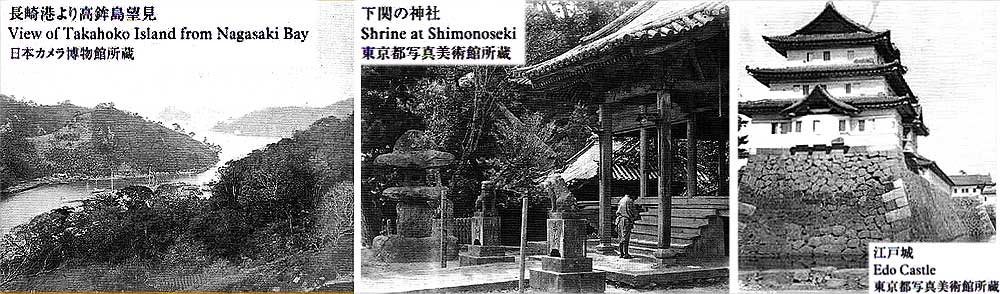

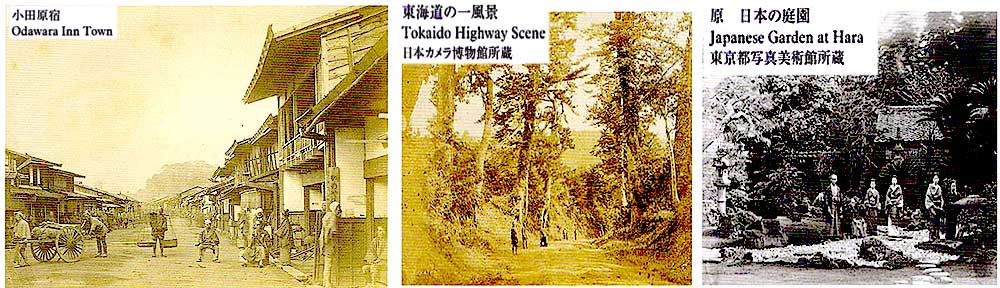

修好通商条約に基づき、神奈川、箱館、新潟、兵庫、長崎の開港、江戸と大坂の開市が決定した。幕府は東海道に面した宿場町の神奈川は避け、近隣の小さな漁村であった横浜が1859(安政6)年に開港した。横浜には外交官のみならず、軍隊、宣教師、お雇い外国人、ジャーナリスト、商人、また一攫千金を夢見た商人など、多種多様な人々が集まっていた。居留地に外国人は欧米人だけではなく、西洋人が雇った中国人も多く来日した。人が集まるにつれ、横浜をはじめとする居留地にはホテルやクラブ、ベーカリー、クリーニング、写真館や競馬場などの施設ができ、小さな欧米社会が形成される。

日本に訪れた人々の中には、日本での体験を記し出版した。有名なのが、イギリス初代厨月公使ラザフォード・オールコックと書記官であったアーネストサトウであろう。

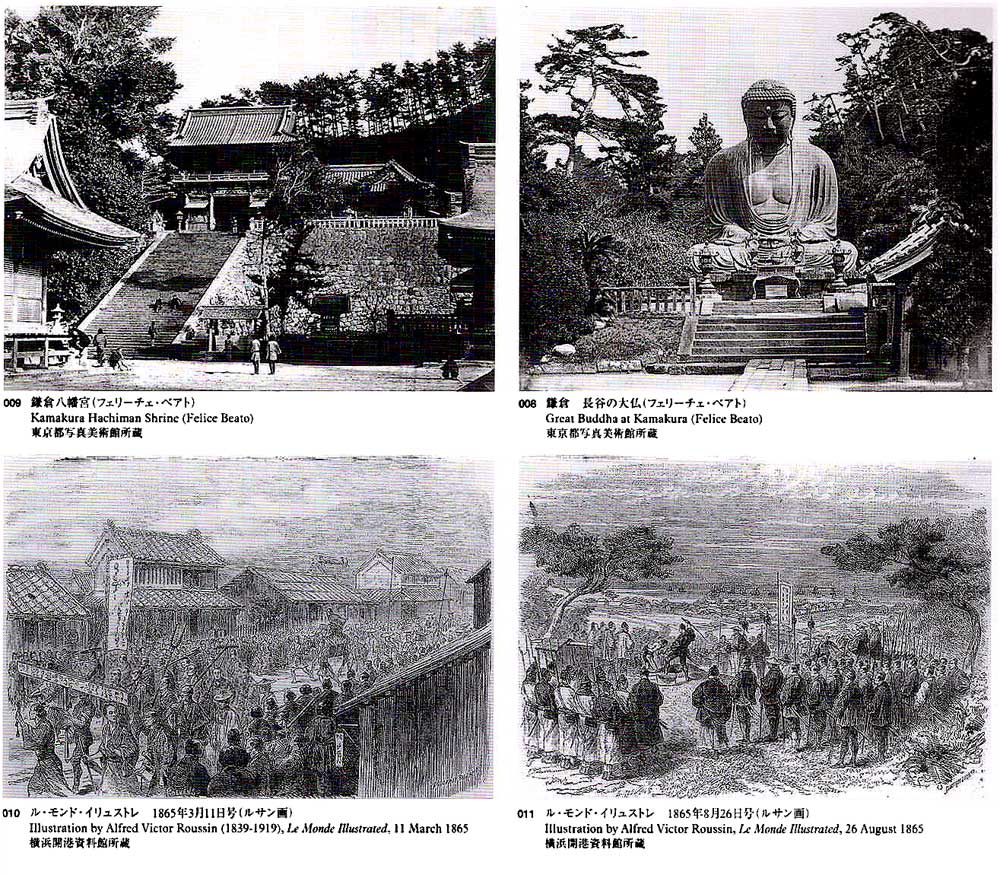

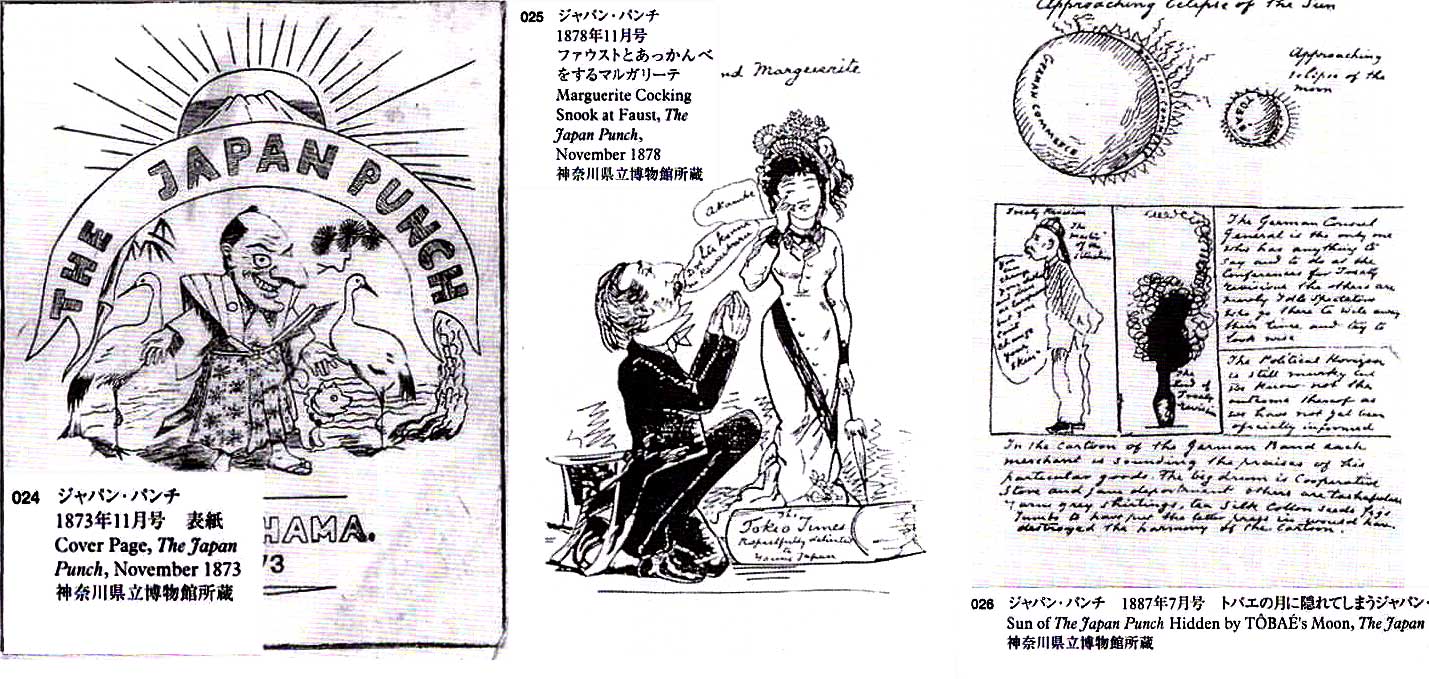

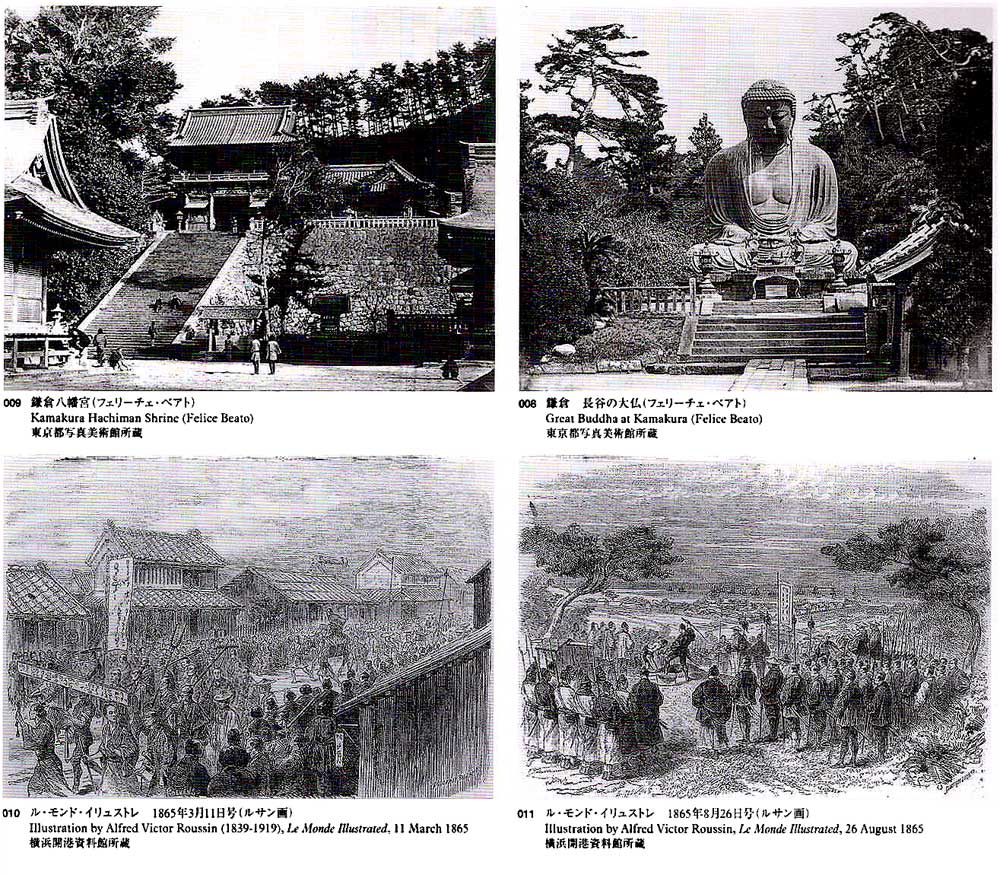

また、イギリスやフランスで出版されていた週刊紙(週刊誌)の特派員記者兼挿絵画家として来日したのが、アジャパン・パンチ』で知られるチャールズ・ワーグマンや写真家のフェリーチェ・ベアトである。ワーグマンやベアトは、現在にまで幕末・江戸時代の様子を鮮明に絵や写真によって伝えてくれる。彼らは、それぞれの立場で幕末の動乱期から明治維新に至る過程に起こった様々な事件事故を客観的に観察し、本国に報告していた。そこには外交問題だけでなく、日本の文化、習俗も伝えていた。

日本を訪れた外国人の中には、純粋に旅行を目的としている人々もすでにいた。トロイア遺跡の発掘で有名なシュリーマンは、幕末の日本を旅行し、開市されていない江戸の見学をしている。明治になると、近代ツーリズムの創始者であるトマス・クックに率いられた世界一周の団体旅行者も、日本を観光しているのである。海から見る富士山の美しさに感嘆し、日本人の清潔さに感心する。しかし、蚊や蚤の多さ、旅籠の部屋にまで外国人を見物に来る野次馬的な好奇心には辟易している。

多くの来航者が美術品や紀行文などから伝えられた日本に対して「お伽の国」のようなイメージを抱いていた。実際に日本を見た外国人は、日本的な文化を理解し、好感を持って受け入れる人もいれば、非文明的だと拒絶する人もいた。どちらの意見にしても、それが外国人の目に映った当時のニッポンだった。

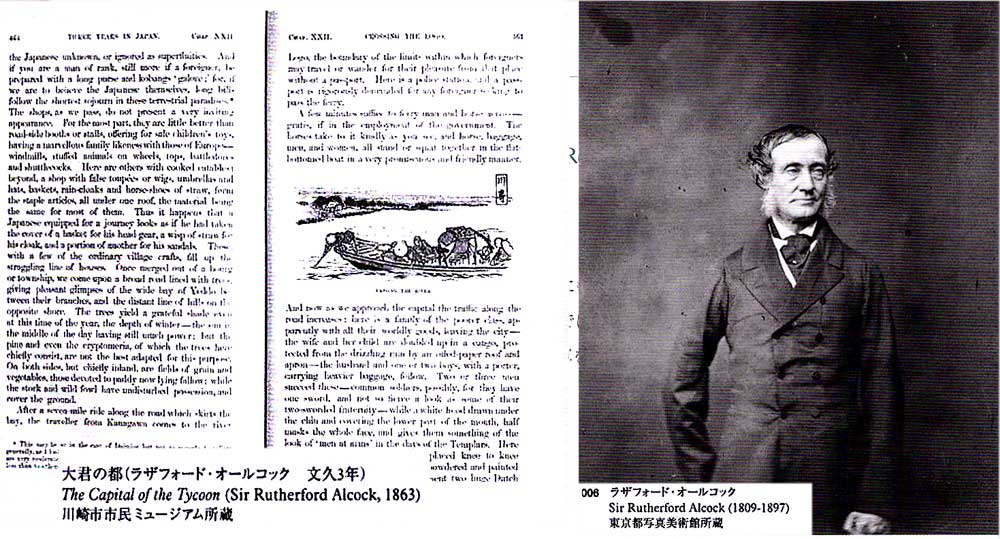

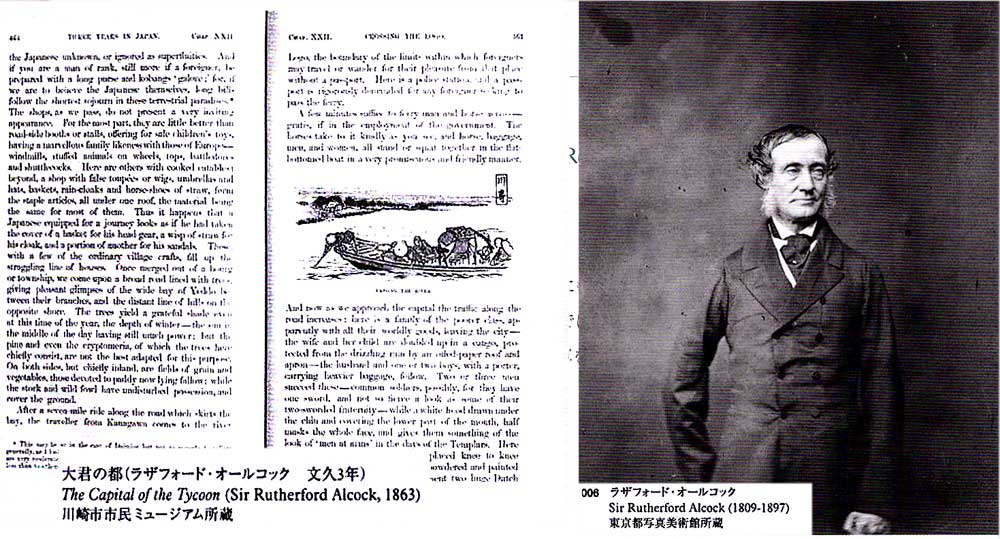

■大君の都

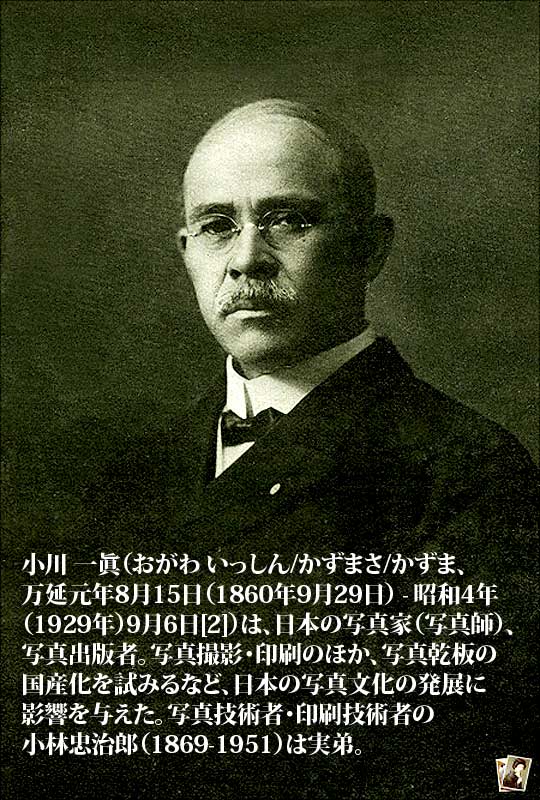

『大君の都』(原題 TheCapitaloftheTycoon)は、イギリス初代駐日公使ラザフォー ド・オールコックが日本に赴任した1859(安政6)年から賜暇休暇(当時アジアに赴任していたイギリスの外交官に与えられていた1年間の有給休暇)で帰国する1862(文久2)年までの5年間で得た知識や体験を通して、日本人がいかに生活し、行動し、存在しているかを観察し、考察している。また、オールコックは日本国内の旅行も何度かしており、富士登山もしている。『大君の都』は単なる滞在記ではなく、それまでに欧米諸国に伝えられていた道徳性や社会風俗とを比較し、文明論にまで発展させ、それ以降における日本研究の一つの指針を作っている。また、ふんだんに盛り込まれた挿絵は、オールコック自身が描いたものもあるが、『イラストレイテッド・ロンドン・ニュース』の日本特派員記者兼挿絵画家であったワーグマンの手によるものも入っている。タイトルにもなっている「大君(Tycoon)」は名目上の主権者の天皇ではなく、事実上国家を統治し、権力を掌握していた将軍を指している。

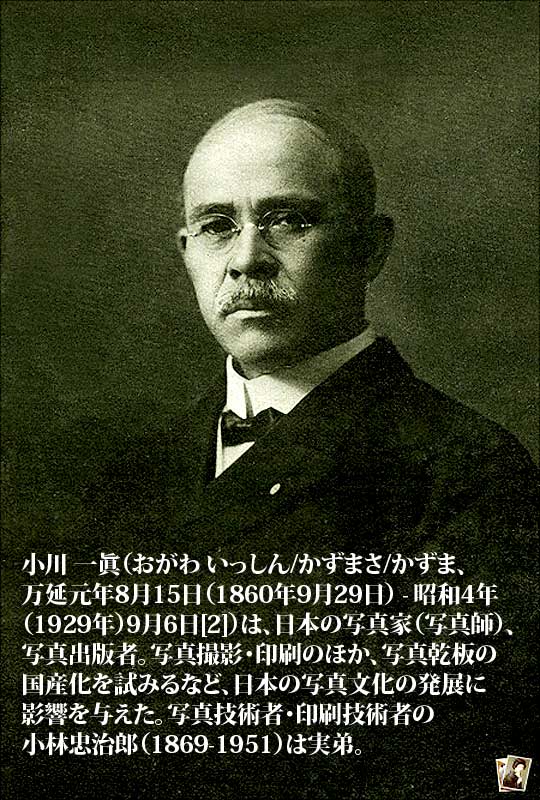

■ラザフォート・オールコック Sir Rutherford AIcock(1809-1897)

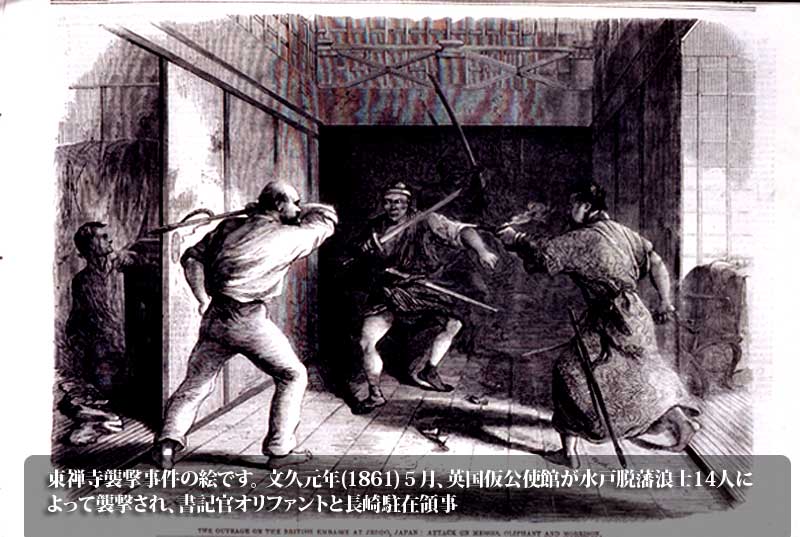

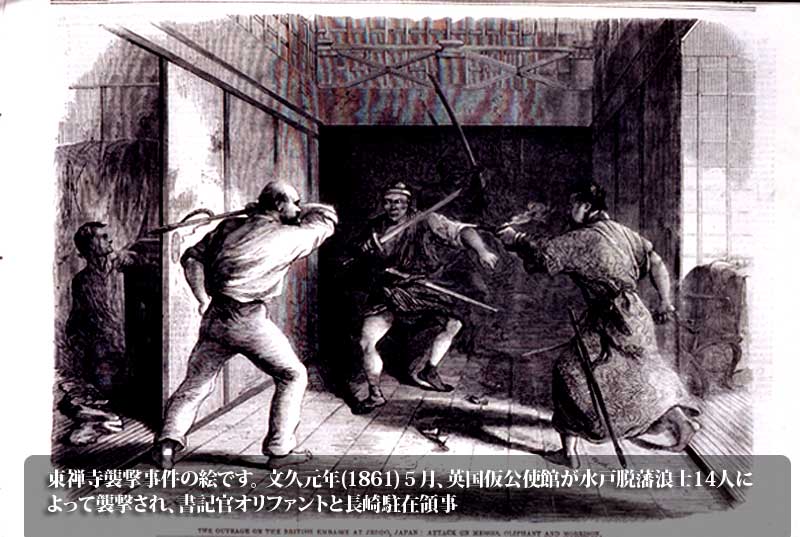

初代のイギリス駐日公使である。イギリスの仮公使館として使用していた高輪東禅寺の襲撃事件や生麦事件など、外国人にとって日本が決して安全ではない時代に、様々に起こる外交問題に正面から対処したのである。また、1863(文久5)年に長州藩は、下関を通過する外国船に対し砲撃した。

その報復として、翌年イギリスをはじめアメリカ・オランダ・フランスの四カ国による艦隊で下関を砲撃した。しかし、事後処理でイギリス外相と対立、イギリスに召還され離日した。帰国後、通算して3年間の在日生活(1862年に賜暇のため帰国)を綴った『The Capita loft he Tycoon(大君の都)』は、当時の日本の政情や風俗などを知る上で貴重な資料の一つである。オールコックは外国人で初めて富士山に登頂した人物でもある。

■鎌倉事件 KamakuraIncident(1864)

鎌倉事件は、1864年11月21日(元治元年10月22日)鎌倉から長谷の大仏に通じる道筋で起こった。被害に遭ったのは、横浜に駐屯していたイギリス陸軍所属のボールドウイン少佐とバード中尉である。加害者は清水清次と間宮一という二人の青年。

ボールドウイン少佐らは、念願の大仏見学を終えて鎌倉方加に馬を進めたところ、殺害しようとして潜んでいた清水、間宮の二人の奇襲に遭い、持っていた日本刀で斬りつけられ、ボールドウイン少佐は即死。バード中尉は瀕死の重傷を負って近くの民家へ担ぎ込まれ、手当てを受けたものの間もなく死亡した。この事件は日本人の青年による襲撃事件として、当時大きな波紋を投げかけ、アーネスト・サトウをして「私の日本滞在中のあらゆる経験の中で最も劇的であった事件」と言わしめた出来事である。

『イラストレイテソトロンドン・ニュース』や『ル・モンド・イリエストレ』などの外国の新聞(雑誌)にもこの事件記事が載り、処刑の様子を描いた挿絵などが掲載された。

■イラストレイテッド・ロンドン・ニュース TheIllustratedLondonNews

『イラストレイテッド・ロンドン・ニュース」は世界の極地に記者を派遣し、各地で起こる事件、事故を報道し続けた・‥日本の記事が初めて載ったのは1853年のことであるこ日本の開国に関する記事であった。1861年には記者兼挿絵画家のチャールズ・ワーグマンが日本に派遣された。当時の日本を知る上で、ワーグマンの描いた豊富な挿絵が大きな役割を果たしている。特に日本の絵画にはない臨場感を伝えてくれている。『イラストレイテッド・ロンドン・ニュース』は客観的な外国人の視点に立って見ることのできる貴重な資料の一つである。

を描いたイラストレイテッドロンドンニュース.jpg)

■チャールズ・ワーグマン Charles Wirgman(1832-1891)

1832年8月31日、ロンドンに生まれた。1856年、中国の広東の港に停泊していたアロー号を清国(現・中国)の官憲が海賊船として検閲し、中国人船員12名を逮捕、連行する事件が起きた。この事件を契機としてイギリス・フランス連合軍は中国への侵略を開始し各地で紛争が起きた。そして1860年、連合軍による北京占領で戦争は終わった。

の官憲が海賊船として検閲し、中国人船員12名を逮捕、連行する事件.jpg)

1857年に『イラストレイテッド・ロンドン・ニュース』の特派員記者兼挿絵画家として中国に派遣されたワーグマンは一連の挿絵も描いている。また中国の風俗、習慣を描いた作品も多く残している。

日本への来日もまた中国への派遣と同じく、開国したばかりで外国人を巻き込む事件が多発していた日本に騒乱の気配を感じた『イラストレイテッド・ロンドン・ニュース』が派遣したのである。中国を出発し、長崎に到着したのが1861年4月25日であった。『イラストレイテッド・ロンドン・ニュース』の特派員記者兼挿絵画家と平行して、1862年には風刺雑誌『ジャパン・パンチ』を創刊した。また一方では、真正の西洋画を習いたいとする日本人がワーグマンの元を訪れ、入門するようになる。弟子の中には、わが国洋画界の基礎となった高橋由一、五姓田義松らがいる。ワーグマンは日本人と結婚し、1891年2月8日に神経衰弱による闘病生活の末、日本で没している。毎年、命日には「ポンチ祭」がワーグマンの眠る横浜外国人墓地で行われている。

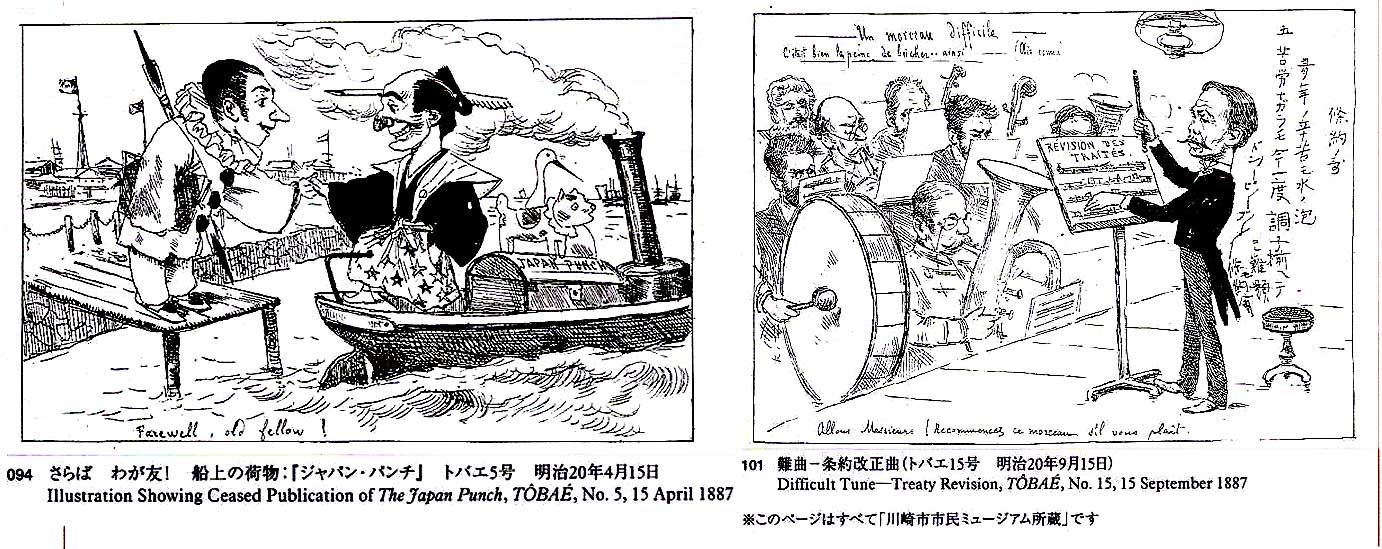

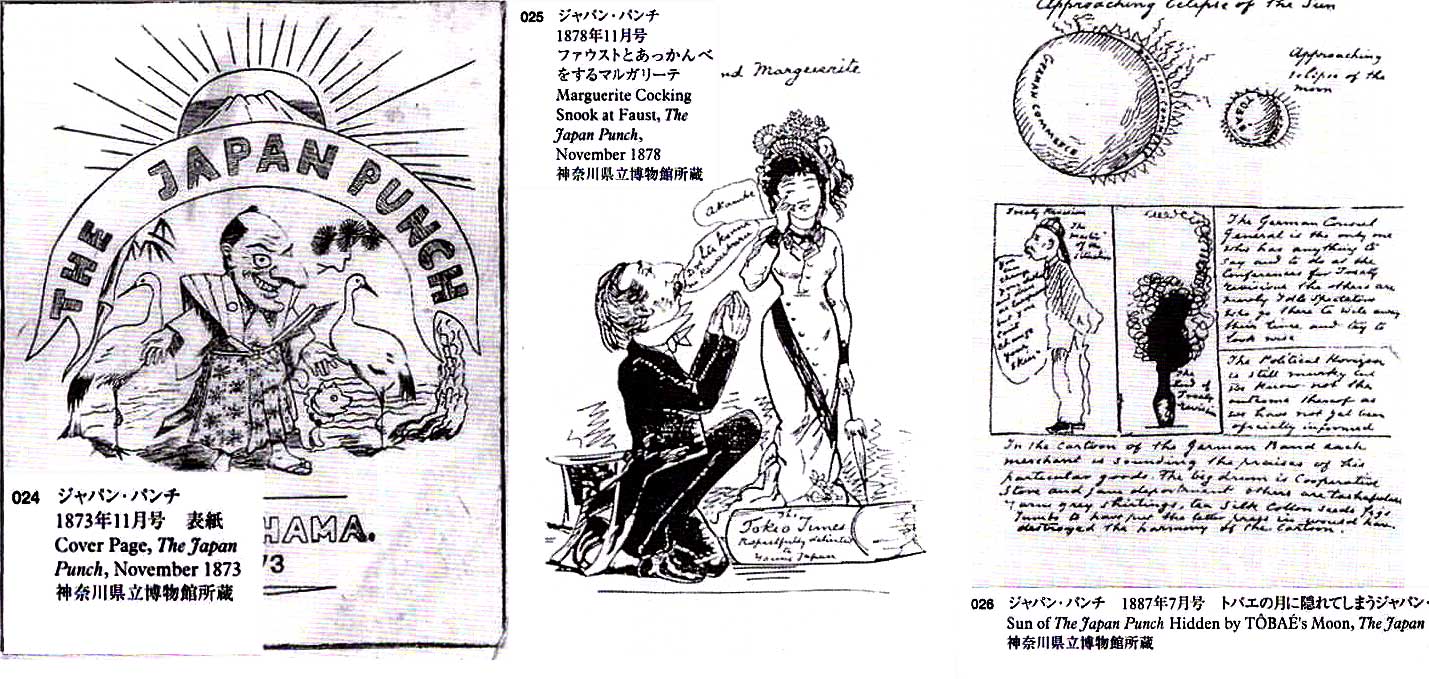

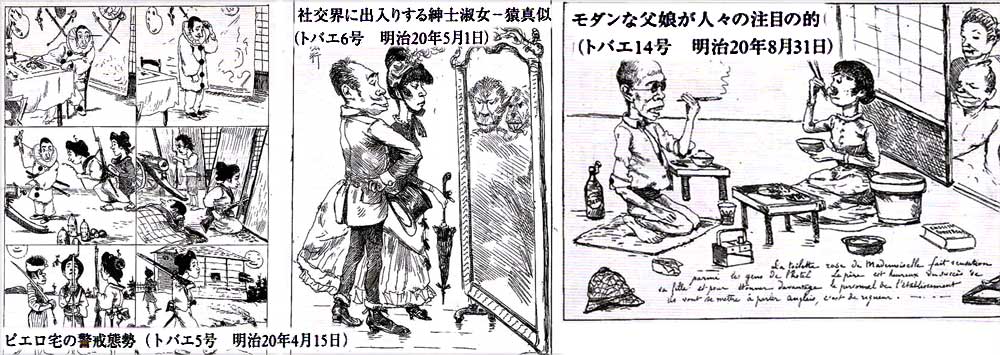

■ジャパン・パンチ The Japan Punch

『イラストレイテッド・ロンドン・ニュース』の特派員記者兼挿絵画家であったワーグマンが、横浜で発行した漫画雑誌である。『ジャパン・パンチ』はイギリスで創刊させていた『punch orthe London Charivari(パンチ・オア・ザ・ロンドン・シャーリワーリ)』を参考にして創られた風刺漫画雑誌である。ワーグマンは、大事件や大事故だけではなく居留地に住む人々の行動を面白おかしく記事にしていた。

『ジャパンパンチ』は「絵新聞日本地」、「団々珍聞」など多くの明治漫画に影響を与え、日本近代漫画の成立に深く関わった。

■アーネスト・メーソン・サトウ Sir Ernest Mason Satow(1843-1929)

幕末、明治に活躍したイギリスの外交官であり、また日本文化研究の第一人者となった人物である。サトウは1845年6月50日にロンドンで生まれた。.18歳の時、兄が図書館から借りてきた『エルギン卿のシナ、日本への使節記』を読み、日本への興味を抱いたのである。在学中にイギリス外務省の日本を赴任地とした通訳生の試験を受け合格し、18歳で日本に向けて旅発った。

日本に着任したのは1862(文久2)年9月である。1869年に賜暇休暇でイギリスに帰国するまでの足掛け7年間は幕末の動乱期とも重なり、様々な事件に直面していた。サトウは後年「人生でもっとも充実した時期」と回想している。サトウは日本人の女性を妻にし、日本に残した家族を通じて、生涯日本と関わりをもっていた。

■ 外交官が見た明治維新 サトウとワーグマンの東海道の旅 大坂から江戸ヘ

A diplomat inJapan Messrs Satow and Wirgman’s Tokaido Journey from Osaka to Edo(1863)

1867年5月、イギリス、フランス、オランダ、アメリカの公使以下外交官たちは新しく将軍職に就任した。一橋慶喜と謁見(えっけん)するために大阪城を訪れた。この会見に同行していたサトウとワーグマンは、東海道を使って江戸への帰路についたのである。この旅では、非常食を一切携帯しなかったため、日本食で通した。各地の名物も口にしており、様々な感想を残している。また、例幣使の一行から襲撃される事件も起きている。護衛役の日本人たちを振り回しながら、ワーグマンとの旅を楽しんだ様子を自署の「一外交官が見た明治維新』の中で書き綴っている。

■フェリーチェ・ベアト(フェリックス・ベアト)Felice Beato(1843−?)

イオニア海のイギリス領コルフ島に生まれる。イギリス人写真家で義兄弟にあたるジェームズ・ロバートソンの助手となり、クリミア戦争の写真撮影に赴く。その後、独立し、兄の写真家アントニオとともにインドに行き、セポイの乱を撮影、そのとき「イラストレイテッド・ロンドン・ニュース」の特派員記者兼挿絵画家チャールズ・ワーグマンと知り合う。

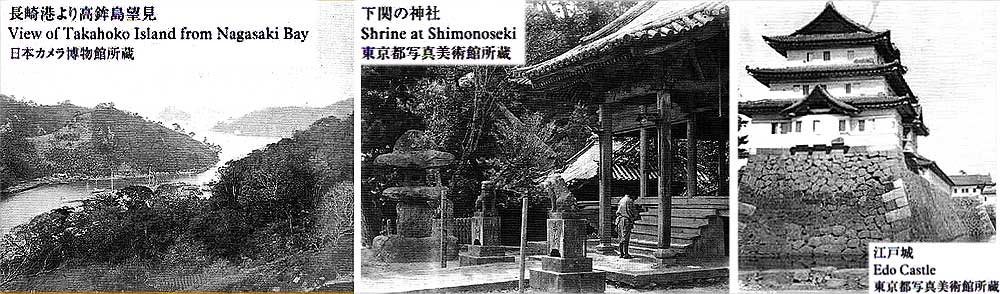

ワーグマンに続いて1865(文久5)年の春頃に来日、横浜にスタジオを開設する。来日直後から、横浜、鎌倉、丹沢など「遊歩区域」の風景や名所を盛んに撮影したのみならず、長崎はもとより、スイスの使節団に同行して江戸市中、オランダ公使に同行しての富士登山など日本各地へ撮影旅行を行い、その写真をもとにアルバムを制作、販売も行う。

ベアトの写真は、写真史的には19世紀後半における旅行写真の中に位置づけられる。そこには西欧からみたアジアなどの辺境への植民地主義な美意識や価値観が見てとれるが、現実を見つめる記録的な眼差しは、幕末・日本のドキュメントをつくり出している。

その後、ベアトは実業家へと転身し、1877年にはネガをスティルフリード&アンデルセンに譲渡し、81年には離日し、ミャンマーにおいて没したと言われている。

■ライムント・スティルフリード Raimund Stillfried(1839−1911)

オーストリア人で経歴については不確定な部分が多いが、1871(明治4)年頃、横浜に写真館を開業。同年末に横須賀のドックで明治天皇を撮影、それを売り出そうとして物議を醸し出す。その後、開拓使に雇われて北海道開拙の記録や大蔵省紙幣寮で写真技術の指導などを行う一方、1875(明治8)年には日本写真社を興し、自分が撮影した写真に加えてベアトから譲り受けたネガをもとにして「横浜写真」の販売を行い高い評判を獲得する。1885(明治18)年にA.ファルサーリにネガなどをすべて譲り、日本を離れる。

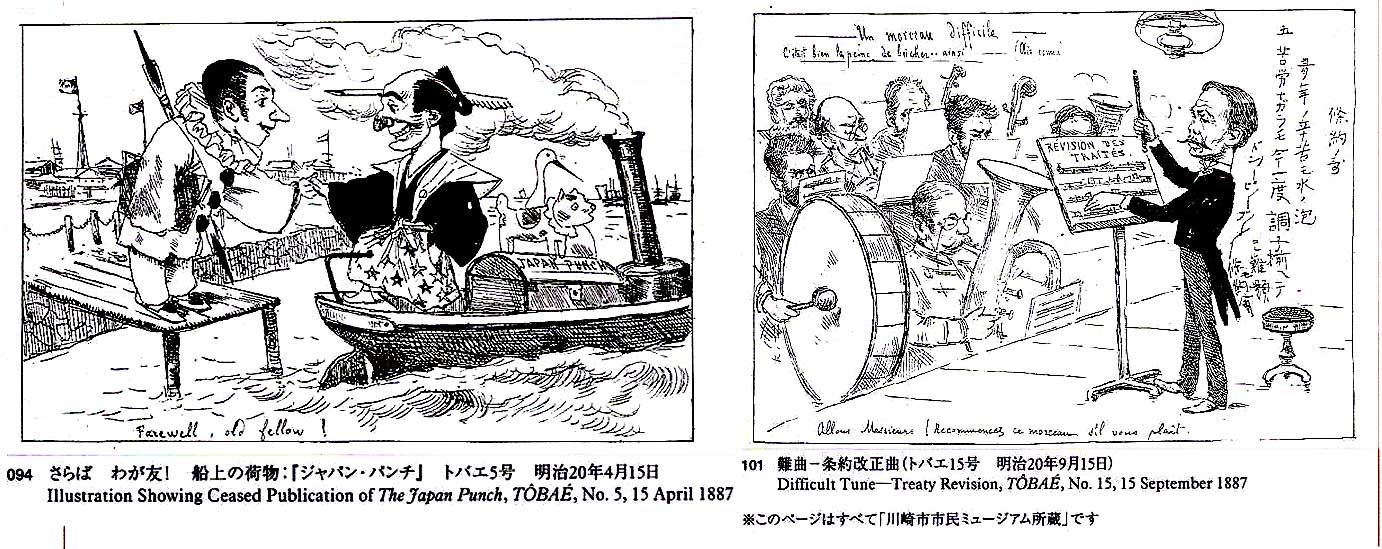

■近代化する明治中期・後期のニッポンを見た外国人 Scenes of Foreigners in Modernizing Japan from mid−and−late-Meiji Periods

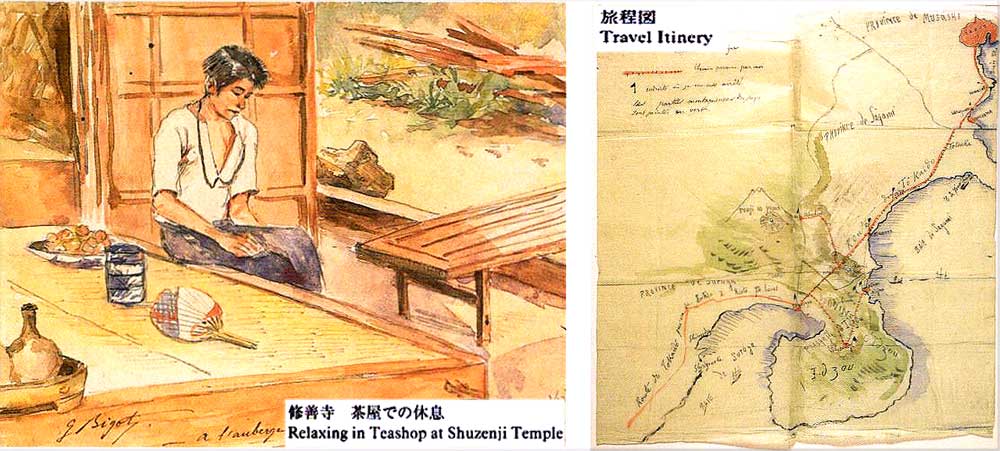

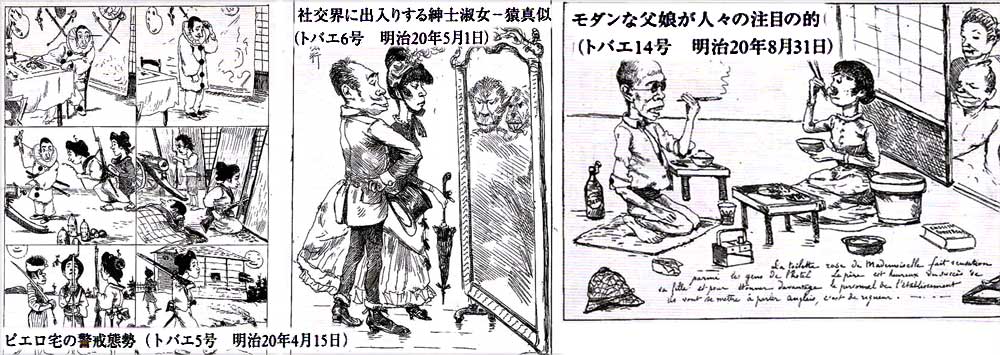

日本は蒸気機関を代表とする産業革命の申し子である近代の技術の習得や、欧米の文化を取り入れることに必死になっていた。領事裁判権や協定関税が盛り込まれた不平等な条約の改正のためには、すべてにおいて欧米化することが必要であると考え、鹿鳴館に代表される欧化政策に力を入れた。

在日の外国人にとって条約の改正は、日本国内を自由に行き来できるようになることと引き換えに、領事裁判権などの特権がなくなることでもあった。そのため、自由な旅行を望みながらも、条約の改正に反対する人々も多くいた。

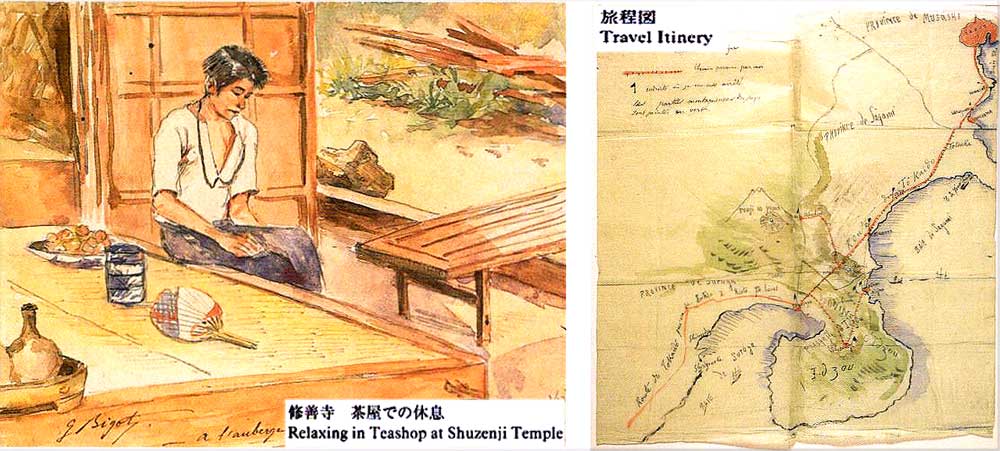

気候や体型に合わない燕尾服やシルクハットを身につけ、椅子に座り、ダンスを踊る日本人の姿など、見掛けを徹底的に欧化することから始めた日本の姿は外国人の目には悲劇的なまでに喜劇的にしか写らなかったのである。そのような日本の態度を皮肉り、批評した代表格がビゴーである。さらにビゴーだけではなく、日本的なものを求めて、憧憬の念を抱き来日した外国人は、なぜ欧米の真似をしなければならないのかとその姿や生活環境の急激な変化に疑問を投げかけていた。

一方では居留地などの近代化、西欧化された場所には興味をしめさなかった外国人旅行者もいた反面、近代的なホテルに宿泊し、居留地という西欧社会の中にどっぷりつかりながら、日本という異国を覗き見ることのできる環境に満足する人々もいた。結局、「追いつけ、追い越せ」を合言葉に始まった欧化主義は様々な話題を残しながら、間もなく消滅の道をたどっていく。

明治も中頃になると、日本での写真の撮影技術も湿板から乾板へと移行し、カメラの小型化も顕著となってきた。撮影現場に暗室を設置したり、現像などの特別な技術などが徐々に不必要となり、アマチュアでも写真を撮ることができるようになってきていた。また、撮影時間が短くなったため、自然体に近い写真も現れるようになる。さらに、ハンドカメラの先駆けとなる「ザ・コダック」の発売により、シャッターを押すだけで写真が撮れるようになり、旅行者たちはカメラを携えて日本を訪れるようになったのである。そこには、「お伽の国」とは違う鮮明な日本の姿が記録されたのである。

.jpg)

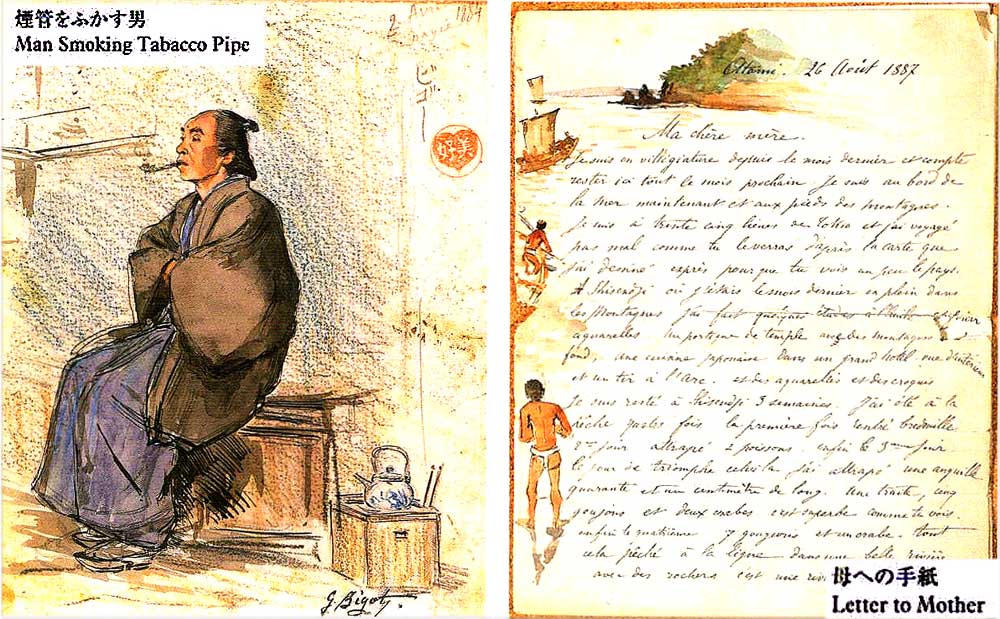

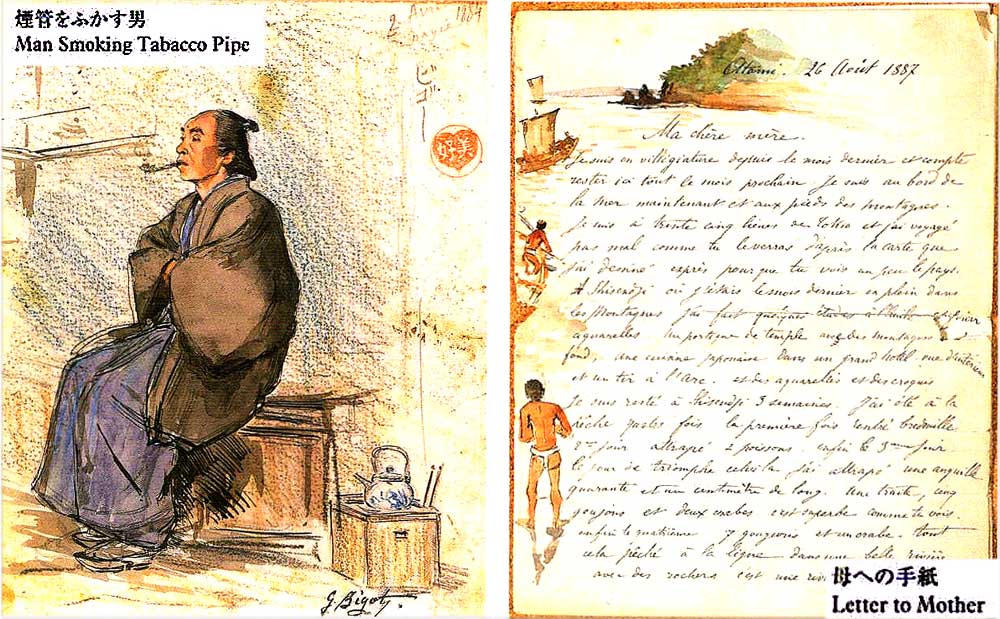

■ジョルジュ・フェルデけン・ビゴー George Ferdin and Bigot(1860-1927)

1860年4月7日、パリに生まれる。12歳の時、エコールデ・ボザール(国立美術学校)に入学し、本格的に美術指導を受けるようになる。しかし、16歳の時には家計を助けるために退学している。その頃から新聞や雑誌の挿絵を描く仕事をするようになる。

ビゴーは1882年1月に来日し、居留地が廃止される1ケ月前の1899年6月に帰国した。約18年間の滞在中に多くの雑誌や作品を残しているが、R本人にビゴーの名を知らしめているのは欧化政策や言論弾圧など明治政府の政策を辛らつに批評した時局風刺雑誌『トバエ』である。

■トバエ TOBAE

1884(明治17)年から1890(明治23)年にジョルジュ・フェルディナン・ビゴーが横浜で出版した時局風刺漫画雑誌である。『トバエ』という題名は江戸時代に日常生活を風刺して描いたものを『鳥羽絵』(平安時代の鳥羽僧正覚猷という画憎が風刺画を得意していたという伝承から名付けられた)から取ったものである。

明治政府の政策を批判した風刺画が歴史の教科書にも載っている。ビゴーは明治政府の欧化政策、不平等条約改正、言論の弾圧などの政策を辛らつに批判した。しかし、『トバエ』は政治批判だけをしていたのではなく、日本の社会、風俗を感じたままに描いている。ビゴーの目は、日本人では見ることのできなかった角度から明治の時局を見ている。明治という大きな時代のうねりの中で変化していった日本を知ることのできる資料である。

■ウイリアム・K・バートン william Kinnimond Burton(1856-1899)

ウィリアム・K・バートンはイギリスのスコットランドに生まれ、ロンドンで上・下水道の設計会社を設立する1887(明治20)年、「お雇い外国人」として来日し、内務省衛生局の技師、帝国大学(硯・東京大学)の講師となり、東京、横浜の各地で上・下水道の設計を行い、近代的な衛生学の発展に寄与した。

浅草公園十二階(凌雲閣)と仁丹看板.jpg)

バートンは「凌雲閣」(浅草十二階)を設計した建築家としても著名であるが、イギリス時代から著名なアマチュア写真家であった。当時イギリスを中心に、ビクトリアリズム(絵画主義)を標模する芸術としての写真が勃興しており、バートンはロンドン・カメラ・クラブの有力なメンバーとしてその一翼をになっていた。

日本でも湿板から乾板へと撮影技術の革新が行われる中で、アマチュア写真家の団体を結成しようという動きがおこり、バートンは求心的な存在として1889(明治22)年、わが国最初のアマチュア写真団体「日本写真会」の結成に尽力する。また、メンバーの一人であった小川一真とともに、国産の写真乾板製造の試みも行うなど、明治中期の日本の写真界に多大な貢献をするが、1899(明治52)年、45歳の若さで東京で病没する。

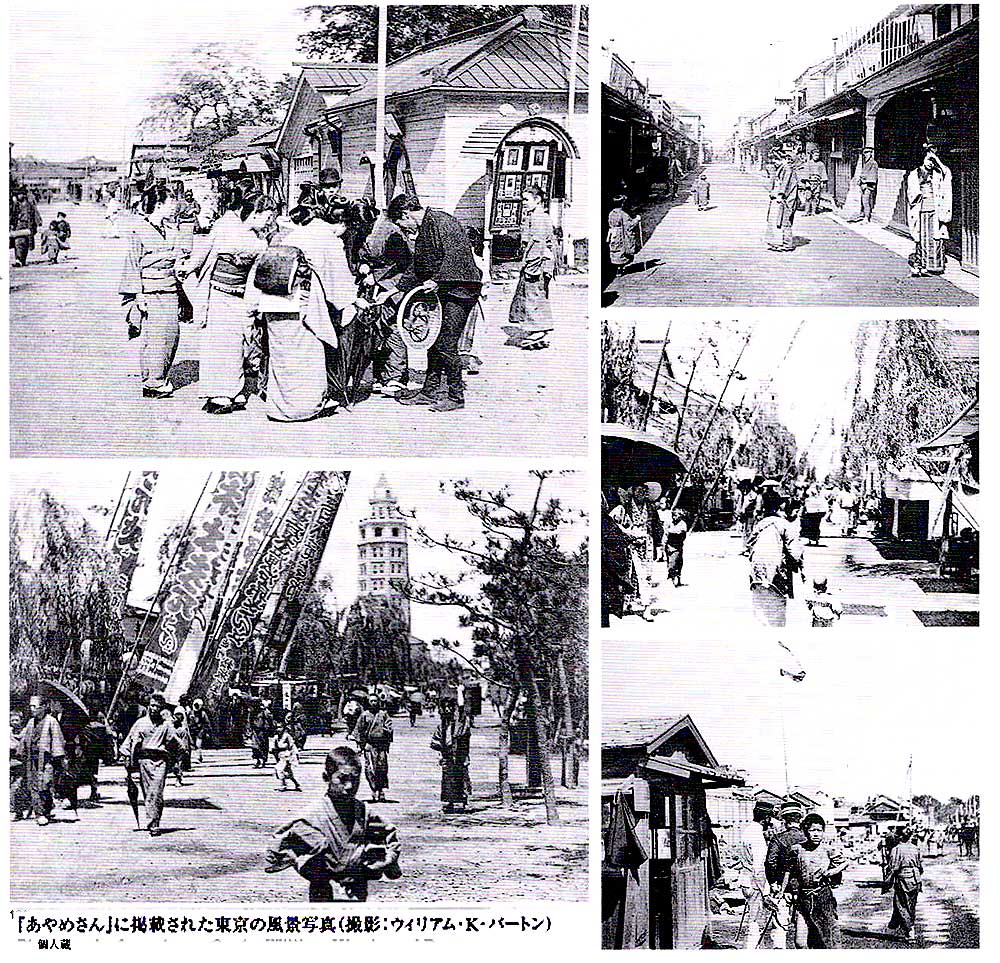

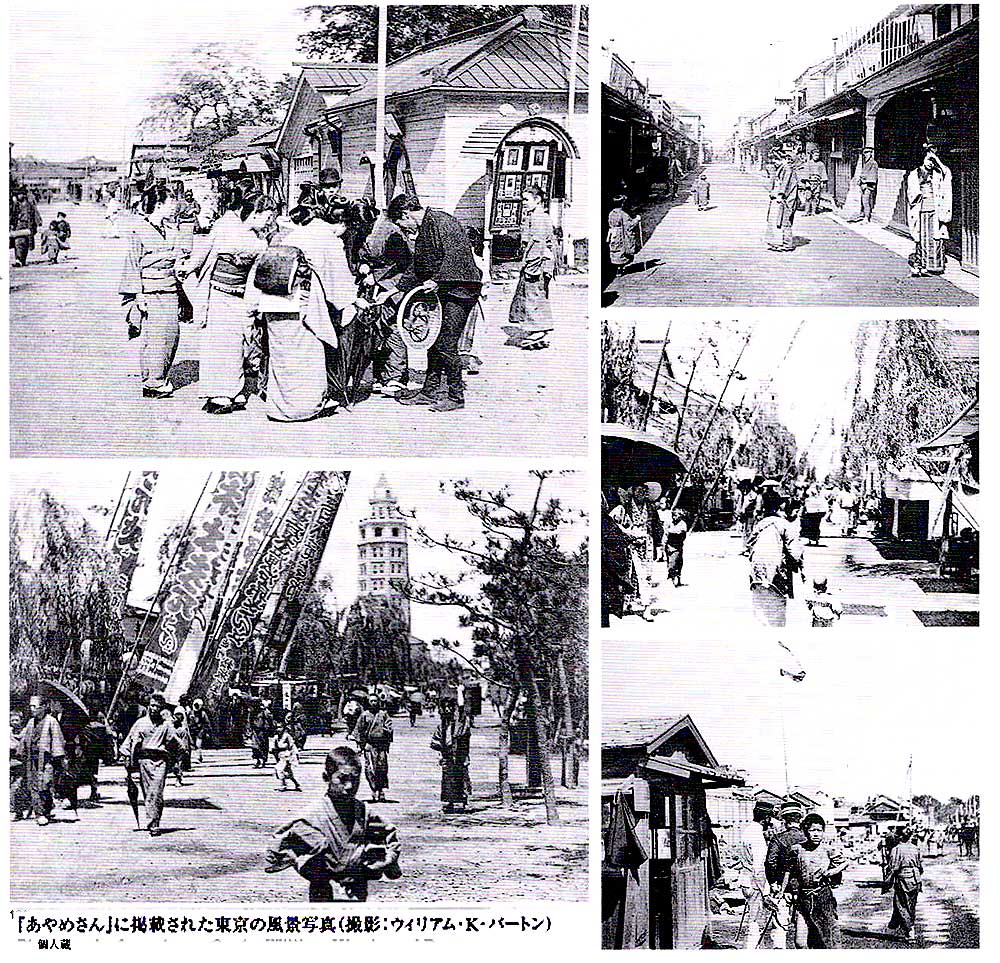

■東京の風景 Views of Tokyo

ジェームス・マードックによる小説『Ayame-San』(Kelly&Walsh,Limited 横浜1892年発行)に挿入されているウイリアム・K・バートンの写真のうち、浅草など東京の下町の光景を掘影したものにはスナップショット的な眼差しがうかがわれ、牛き生きとした近代的な都市の断片が切i)取られている。

1880年代は、世界的にカメラは小型化の傾向が顕著になり、三脚を立てる固定的なカメラポジションから手でカメラを持って撮影するハンドカメラの自由なカメラポジションに移行し、新しい写真的な世界への探求が盛んに行われるようになってくる。

バートンのカメラ・アイもこの新しい視覚を取り入れていることが、これらの写真によってうかがえる。ここには日本という現実が、エキゾチックで物珍しいものではなく、グローバルな同時性を持つものとして捉え得ることが見てとれる。それは今日につながる20世紀的な眼差しであると言えよう。

■濃尾地震 Nobi Earth quake(1891)

濃尾地震は1891(明治24)年10月28日午前6時37分に起こった。震源地は岐阜県本巣郡根尾村である。地震の規模はマグニチュード8.0、日本で起こった内陸直下型地震においては最大級のものであった。被災地域は岐早、愛知、福井、石川、滋賀、三重の6県に及び、死者は7,275人、倒壊家屋は約14万軒に上った。

ビゴーは『ザ・グラフィックス』の特派員として被災地域に赴いている。この取材に写真機を携えて行った。この頃の日本にはまだ写真をそのまま転写する印刷技術が普及しておらず、彼はスケッチの補足のために持ち歩いたと思われる。そして、その写真から絵を起こしている例もある。

『The Great Earth quake in Japan』(発行年不詳 Lane,Crawfbrd&Co.横浜)は、地震学者ジョンーミルン(JohnMiln1850-1915)とウイリアム・K・バートンの共著による調査報告書とも言うべき写真帖である。ここにはバートンのほか、名古屋で写真館を開業していた宮下欽や中村牧陽、横浜の日下部金兵衛などが撮影した写真も収められ、小川一真によってコロタイプで印刷がされている。

バートンらの写真は、大地震による惨状を克明に記録している。倒壊した家屋や鉄道などの被害だけではなく、ミルンの指示によるものだろうが断層の状態など地震学研究の視点から捉えた写真も見られる。

これらの写真には、現実を直視しようとする記録的な眼差しが貫かれているだけではなく、被災者たちへの温かな人間的な眼差しも見ることができる。

■幕末・明治初期の開国期の外国人

■幕末・明治初期の開国期の外国人

年に開港.jpg)

を描いたイラストレイテッドロンドンニュース.jpg)

の官憲が海賊船として検閲し、中国人船員12名を逮捕、連行する事件.jpg)

.jpg)

浅草公園十二階(凌雲閣)と仁丹看板.jpg)