大阪万博の光と影

■光と影 過去と未来

▶︎第1章 光と影、過去と未来

大阪万博が描いた未来は、空想・絵空事に終わったものも多いとはいえ、いくつかは実現し、過去のものにさえなりつつある。パビリオン展などを担当したプロデューサーたちのまなざしが近未来に焦点を合わせていたことは間違いないが、四十年以上の時間が過ぎ、万博世代と、いまや「近未来」後に足を踏み入れようとしている万博を知らない世代との間に、感覚の断層が生まれている。ここでは当時の「未来」のイメージがどのようなものだったか、その言葉が帯びていた熱とリアリティーを、万博の同時代性を掘り起こすことで明らかにするところから始めよう。

万博をめぐる「未来の考古学」に一歩足を踏み入れると、輝かしい未来を描く巨大スペクタクルが、実はその光によって影を覆い、未来のイメージのなかで過去を清算する意図をもっていたことがわかる。影とは言でいえば、当時の日本社会に鬱積(うっせき)していた社会矛盾であり、過去とはそこから立ち直ろうとしていた敗戦という苦い記憶である。私たちは万博をまず、政治的な意味合いを帯びた力学の場として理解する必要があるだろう。このことは当時の人々にはもちろん強く意識されており、万博を体制側の国民懐柔策と見なす激しい反対運動も各所で起こっていたのである。

本章ではまず、安保に始まり安保に終わる日本の一九六〇年代の状況を、大阪万博に至る前史としてたどりながら、アート界にも広がった反博運動について触れる。身体性を表現の一手段と見なした戦後の前衛芸術運動は、各種メディアに普及しっつあった最新技術をひつさげて万博に参加した前衛芸術とコントラストをなす反万博という形をとって万博と対抗しながらも共鳴し、大都市を舞台に全国的に広がった。他方、アヴァンギャルドでありながらアウトサイダーと目されていた岡本太郎は、なかなか決まらなかったメイン展示のプロデューサーを買って出る。岡本は実に彼らしいやり方で、万博の多義性を巨大なオブジェへと集約した。

一九六〇年代は大衆文化が開花し、層と厚みを増していった時代でもある。開催地となった大阪は、六〇年代にジャンルとして確立されたサイエンス・フィクションの第一世代の作家を輩出したメッカでもあった。万博を題材にしたSF作品も少なからずある。次に私たちは、万博開催に向けて急速に変貌していくこの都市で、万博とSF作家の想像力が〝未来″のイメージのもとに、どのように交錯したのかをたどる。

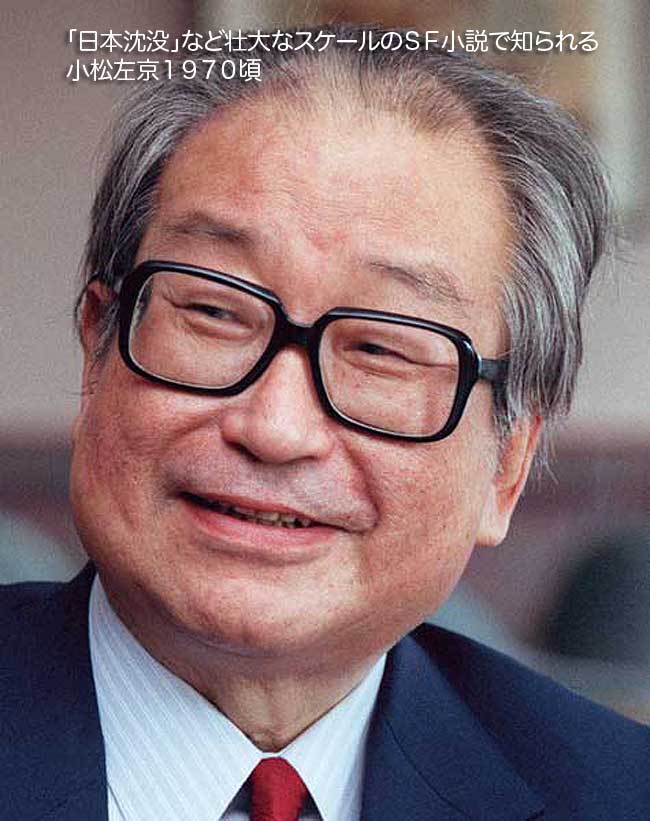

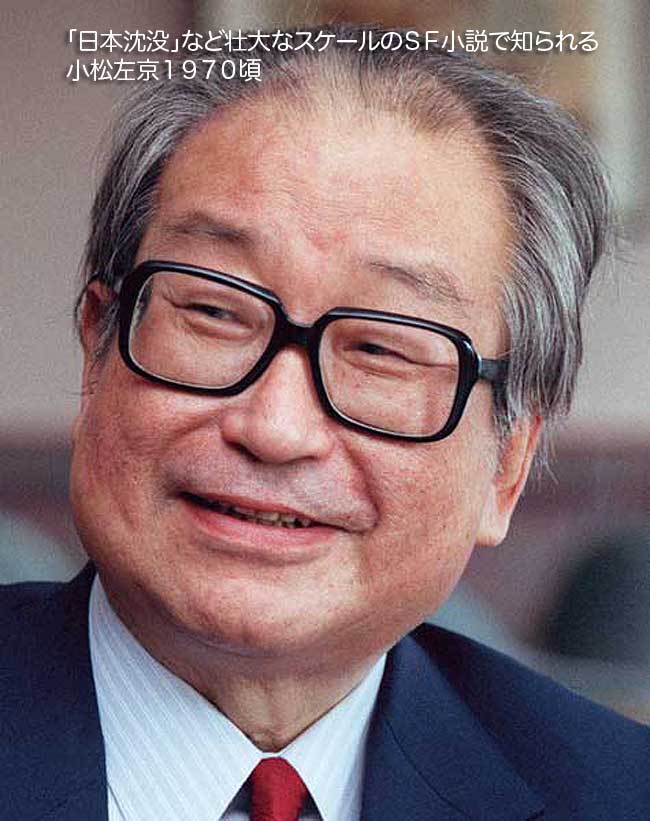

この世代のSF作家の一人である眉村卓は、サラリーマンとしての勤務経験をもち、万博を舞台として当時の企業の姿と来るべき管理社会を描いている。ここにもまた、万博の光と影、過去と未来の混交が反映されている。だが同世代で万博に最も深く関わっていたSF作家は、小松左京である。戦後の焼け跡のなかで青春期を送った小松は、大阪での万博開催が決定した翌一九六四年に『日本アパッチ族』と『復活の日』という最初の長篇を発表し、七三年に刊行される『日本沈没』にもとりかかっている。

小松は大阪の知識人サークルとも活発に交流した。この人脈を基盤にのちに日本未来学会が設立されるのだが(1968年)、すでに1964年には梅棹 忠夫(うめさお ただお、1920年6月13日 – 2010年7月3日)らとともに有志による「万博を考える会」を立ち上げ、具体的で詳細な議論を展開していた。こうした取り組みが評価され、小松は日本万国博覧会協会サブ・テーマ委員という肩書で計画に本格的に関わっていく。

梅棹 忠夫らに刺激された小松の未来観は単なる進歩史観で語れるものではなく、興隆と衰退を繰り返す文明論的な視点をもっていた。万博と並行しながら日本沈没という大破局を緻密に構想していた点にも、小松のアンテナが日本の過去と未来、時代の光と影を鋭敏にとらえていた様子がうかがえる。

▶︎万博と反博

.jpg)

一九六〇年代は国会前に十数万人が結集した第一次安保闘争で幕を開け、学生運動が激化した第二次安保闘争に終わる。復興によってカをつけた日本が「戦後」を脱し、国際社会で存在感を示し始める一方、国内では豊かさが実感され始めていたものの、アメリカ由来の民主主義を消化しきれず、さまざまな不安が顕在化していく激動の時代だったといえるだろう。大阪万博は高度成長の輝かしい一面を象徴する出来事だが、同時にベトナム戦争をめぐつて反戦運動が激化し、成田空港建詮の用地買収をめぐる三里塚問題も先鋭化しっつあった。

各地で頻発する公害問題は六〇年代を通じて世相に暗い影を投げかけた。まだ国民が万博の余韻に浸っていた七〇年十一月の、自衛隊市ヶ谷駐屯地での三島由紀夫の割腹自殺は、戦前からの連続性と戦後民主主義のはぎまに起こつた亀裂を、彼が自らの身体上にシンボリックに刻んだ事件だったともいえるだろう。

一般の人々の生活に眼を転じると、一九五〇年代後半から所得の伸びに合わせて冷蔵庫、洗濯機、白黒テレビといったいわゆる「三種の神器」が各家庭に普及し、主婦の労働負担を軽減するとともに、人々の生活に占める余暇の割合を急速に増加させた。60年代半ばから70年の長期にわたったいざなぎ景気は国民のライフスタイルをさらに一段押し上げ、カラーテレビ、マイカー、そしてクーラーが、「新三種の神器」として普及していく。

戦争直後に生まれた、いわゆる団塊の世代が続々と実社会に出ていくのもこの時代である。若年層の比率が高い成長社会は学生運動に熱い原動力を供給したが、この世代が家庭を持ち始めると、急激な人口増加に対応するため、大都市近郊で集合住宅や団地の造成・建設が活発になる。大阪万博会場に隣接する千里ニュータウンはその先駆けになった大規模なプロジェクトで、六二年に初の入居者を迎え、最盛期には十三万人を数える生活圏へと膨れ上がった。

一九六〇年代末には、企業に忠誠を誓い粉骨砕身して働く「モーレツ社員」という言葉が生まれる。箱庭のなかの小さな幸せを求める堅実な志向が〝一億総中流意識″と評されたように、彼らが守るのは巨大団地で営まれる画一的な生活だということも自覚されてはいた。官僚に統制された情報・監視社会に対する警戒心は依然として強かったが、戦争を引き起こした国家権力に対する反発は、経済的なゆとりや小さな幸せと引き換えに弱まっていった。

経済成長の果実を享受しながらも、朝鮮やベトナムといった近隣に冷戦の代理戦争の現場を抱え、国家としての不安定感はぬぐえずにいる。いまだ成熟していない外/上からの民主主義に対する疑念も根強い・・・彼らの現状認識と未来観にはこのように陰と陽が交錯していた。輻輳(ふくそう・方々から集まって来ること)する現実に対し、万博は未来を、影さえも消し去るまばゆい輝きのもとで描くという使命を、おのずと帯びていつたのである。

一九六四年の東京オリンピックに続いて計画された万博は、学生運動の盛り上がりのなかで、安保問題を糊塗(こと・あいまいに取り繕っておくこと)するための官製の文化の祭典と見なされていった。一部の文化人からも反対の声が上がった。アート界でこれに最も敏感に反応したのは、近年まで美術史の記述にほとんどのぼることがなかった反芸術パフォーマーたちである。

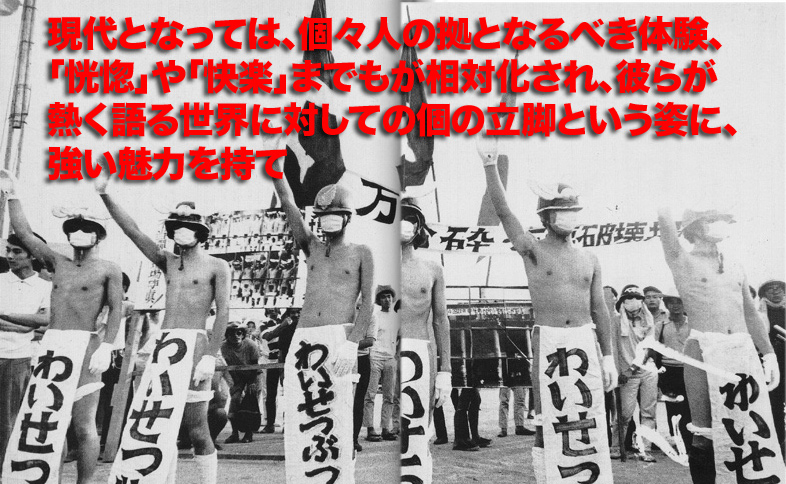

その源流は、前衛芸術家が全国から結集する場となっていた「読売アンデパンダン」展が、出展作品のアナーキーさに耐えきれなくなり、主催者側から一方的に打ち切られた一九六四年にさかのぼることができる。「アンデパンダン」展の終了により、前衛アートは美術館の枠にとらわれない個別の活動に拡散していった。一部のアーティストが美術館を飛び出し、イベント、ハプニング、アクションなど、街頭や野外でさまざまな活動をおこなった結果、六〇年代後半には反芸術パフォーマンスを中心に、前衛アートは混沌とした状況を呈していった。先鋭化したグループは全裸でベトナム反戦パレードに参加し、メーデー会場からアングラ劇場に至るまで、各所でエロ・グロ・ナンセンスの極致をいく一連の〝儀式″をおこなって、良識ある市民が眉をひそめる〝美術の下部・美術史の恥部(黒ダライ児)を形作っていく。

こうした個別の動きがやがて〈革命的デザイナー同盟)のデモ、(建築家70行動委員会)の決起集会(いずれも1968年昭和43年)などほかの分野の動きに刺激される形で、「反万博」を合言葉にまとまっていく。それは、草月会館を拠点としながら体制による文化の祭典に関わっていたエスタブリッシュされた前衛、すなわち彼らが呼ぶところの〝擬似前衛″とは鋭いコントラストをなしていた。べ平連(ベトナムに平和を!市民連合)や学生運動などの左翼運動と並行しながらも、異色の活動を繰り広げたアートの〝反博運動〟もまた、体制・反体制という境界をあぶり出す光と影の主題の一変奏である。

一九六九年一月の東大安田講堂解放は安保闘争の頂点を画する事件だが、その翌月からゼロ次元、告陰、集団蜘蛛、秋山祐徳太子といった前衛パフォーマンス集団/パフォーマーによって、「ハンバク」を掲げるイベントが頻繁におこなわれていく。「万博被壊ゼロ次元名古屋大会」を皮切りに、〈万博破壊共闘派〉がグループ横断的に結成され、彼らは三月には東京・新宿と京都で”寝体儀式〟と呼ばれる路上での寝転がりをおこなった。京都での「反万博狂気見本市(または反万博狂気者大会ショー)」(三月)、福岡での「万博破壊九州大会」シンポジウムとキャンペーン(四月)、三日間に及ぶ「アングラ映画とハプニングの夜」(五月)など、その後もイベントは各地で相次ぎ、六月には「万博粉砕ブラック・フェスティバル」が東京(池袋アートシアターと京都(京都大学教養部ほか)でおこなわれ、そのまま大阪、名古屋へ波及。七月の「第一回プレ〝反博″」を経て、べ平連を中心に二百以上の団体が参加したという大阪城公園での「反戦のための万国博」(八月七~十一日)で頂点を迎える。

この時代の主要なパフォーマーたちを巻き込みながら大きなうねりを形作った反博運動だが、彼らの多くに共通する全裸パフォーマンスは警察の摘発対象になる可能性があった事実、1969年七月にはゼロ次元の加藤好弘をはじめとする主要メンバーが猥褻物陳列罪容疑で逮捕されている。万博を目前に控えて、過激化する学生運動に神経をとがらせていた当局は、反芸術パフォーマンスにも目をつぶっていられなくなったのである。美術評論家の針生一郎はその状況を次のように書いている。

反博にたいしても、大阪の警察は異常な警戒ぶりを示し、万国博協会側も会場への侵入をおそれていたといわれる。万国博反対のさまざまな動きにたいする警察の弾圧は、七月ごろから執拗さをきわめ、表現と思想の権力による統制の様相を示しはじめた。たとえば、「万博粉砕共闘会議」を名のるゼロ次元、告陰、ビタミン・アート、新宿少年団などのアングラ芸術家グループが、京大バリケードと池袋アート・シアターで、全裸の「儀式」をおこなったため、公然ワイセツ物陳列容疑でしらみつぶしに逮捕され、その写真をのせた二つの雑誌の編集長も取り調べをうけた。これに関連して、写真家、ジャーナリストなどが任意出頭を命じられ、尾行や盗聴につきまとわれている人びと少なくない。しかも、取調べの過程では、もっぱらべ平連や反戦青年委員会との関係が追及され、七〇年を前にして万博反対論とともに「国辱的」なアングラ芸術を一掃せよ、と自民党筋から圧力があったこと検事の口から明らかにされている。

これらのグループのなかには万博会場での〝儀式〃を画策していたものもあり、実現したならば全世界から注目を浴びて、体制側にとって警備の不備以上の 「国辱」になる可能性があった(もっとも、そのことによって彼らの前衛性がより早く世界的に評価されていたかもしれない)。

「反戦」「反万博」 という対立軸はさまざまな主義主張がお互いに切り結ぶメルティング・ポット〈人種のるつぼ〉として機能したが、アーティストがおこなう表現欲求に根差した身体行為と、安保闘争のような明確な反権力運動には初めから質的な違いがあった。彼らのパフォーマンスもまた、それぞれが独自の様式を備えていて、グループやアーティストたちの間にもまた温度差が認められる。警察の摘発という冷や水を浴びせられた後、芸術における〝反博″活動は急速に後退していく。

万博に参加するアーティストたちも鷹揚(おうよう・ゆったりとしてこせこせしない様子)に構えていたわけではない。彼らも新しい表現を模索していた。反博派が 〝擬似前衛″ と呼ぶところのアーティストたちの拠点・旧草月会館(設計者はお祭り広場の大屋根の設計者である丹下健三)では、一九六八年四月にサミュエル・ベケットの 『ゴドーを待ちながら』にちなんだタイトルのイベント「expose68 シンポジュウム なにかいってくれ いまさがす」が五日間にわたっておこなわれている。ここではマルチプロジェクションをはじめとする最先端の技術を用いたミクスト・メディア作品が上映され、新しい芸術をめぐる議論が交わされた。まさに万博芸術を先取りしたかの感があるが、その第四回に登場した唐十郎は、博芸術と反博芸術の間に横たわる溝を突いた。多木浩二は次のように記している。

このあとで登場した唐十郎とその一座によってカマトト娘みたいな草月は犯されたような感じをうけたほどであった。たしかに、この男たちの振るまいは衝撃的だった。ほかの連中が喋っている間中、舞台のスミでうづくまっていた三人の緑のオバサンたちが、ぬっとたち上って歌いはじめたときは、くさくさしたパネリストの欺瞞やソフィスティケーションは一掃してしまった。それから長い長いわけのわからぬ舞台が続く。それは唐十郎が、このシンポジウムの底にみえすいた欺瞞に対してなげつける果たし状みたいなものであった。「ドラマがなくても劇場はあるという論理だよ、きみたちは」とかれが叫んだとき、彼の批判が方法の上にむけられていることが明らかになった。

唐の「状況劇場」による新宿・花園神社の紅テント公演が、神社側の通達によって終了するのはこの翌々月の六月のことである。さらに翌年一月に唐は新宿西口公園で、機動隊に囲まれるなか紅テント公演を実施して逮捕されている。表現内容の政治性というよりも、表現行為そのものが社会コードに抵触することで避けがたく政治性を帯びてしまう唐の「ドラマ」は、テクノロジーの対極で肉体によってたつ反博パフォーマンスとの共通性を連想させる。「なにかいってくれいまさがす」には、芸術と政治との関係を問題視していた針生一郎も参加していたが、針生は万博を踏み絵にアーティストを体制派、反体制派と色分けする姿勢をさらに先鋭化させる。そして個々のアーティストのクリエイティヴィティーの質は別の問題として考えるべきだという万博擁護派を、「みずからのうしろめたさをかくして、万国博批判をことさら矮小化してみせる一方、日本万国博の特殊性を捨象して万国博一般や、「情報社会」、「感覚の革命」、「政治からの自立」などのキャッチ・フレーズに逃げ」、タテマエとホンネに引き裂かれて「みるにたえない内的退廃のなかにおちこんでいる」と切って捨てている。

シンポジウムに参加した東野芳明、秋山邦晴、磯崎新らは、万博のお祭り広場の演出機構について具体案を練っているさなかにあった。作業は急ピッチで進められなければならなかったから、批判にじっくりと耳を傾ける余裕があったかどうか疑わしい。彼らの多くは、この仕事についてのちにあまり積極的には振り返っていない。そこには誘惑に負けて悪いことに手を染めてしまった優等生のようなバツの悪さがあるのかもしれない。「反論せよ!「万博参加」の芸術家たち」という一文で、東野が珍しくこの問題を俎上(そじょう・まないたの上)に挙げているが、論理の切れ味はいまひとつなうえに、万博芸術家が「批判に対して、妙に沈黙をきめこんでいる節があり、「ある種の「後ろめたさ」があるのは、ぼくをふくめて、事実である」と自省の言葉をさえ述べている。針生の言葉は案外正鵠(せいこく・ 物事の急所・要点)をついていたといえるだろう。

東野が勤務していた多摩美術大学でもバリケード封鎖があり、学生運動をはじめとする混乱はおりしも頂点を迎えていた。草月会館では「なにかいってくれいまさがす」の後にも、実験映画やアンダーグラウンド映画を紹介する「フイルム・アート・フェスティバル東京」がおこなわれているが、一九六九年十月の同フェスティバルの内ゲバによる全面中止は、万博/反博の亀裂とその後の前衛の溶解現象を予兆するような事件となった。百四十五本の一般公募作品、二十七本の招待作品のうち、最初の一本が上映されたところで「粉砕」を叫ぶ反対派が会場に乱入し、警察の介入を懸念した運営委員がフェスティバルそのものの中止を決める。その後も草月シネマテークは続けられたものの、事件によって日本の実験映画運動の活力がそがれてしまい、この後遣症があとを引く形で草月アートセンターそのものが解散に追い込まれている。

反芸術パフォーマーとして知られたダダカンこと糸井貫二が、万博開幕直後にお祭り広場を全裸疾走し警官に取り押さえられた事件は、反博の最期の輝きであった。しかし万博派にせよ反博派にせよ、彼らは全く別の道を歩んできた他者というわけではない。いずれも戦後の日本美術界・音楽界から育ち、同じ一九六〇年代を生きていたのである。万博終了後に万博前衛がますますオーソライズ(権限を与える ~許可する、認可する ~正当と認める )されていったのと対照的に、前衛という表現軸そのものが弱まっていくにしたがって、反博前衛は勢いを失う。万博は日本の前衛が分裂し弱体化する象徴的な岐路となったのである。