■みちのくの古人形

■みちのくの古人形

俵有作

▶︎《はじめに》

いまこの「みちのくの古人形展」には、宮城県仙台市の堤土人形、福島県福島市の根子町土人形、それに地元の三春張子人形の三カ所の古い人形が陳べられているが、みちのくにはこれらの産地以外にも、岩手県花巻市の花巻土人形や山形県米沢市の相良土人形などの、優劣をつけがたい程に芙しいいくつかの優れた人形があって、この展示がみちのくの人形のすべてではないということをお断りしておきたい。

今回の展示ほ三春人形を主体にして、その性と質とを考察してみたいということと、これと内容的にも地縁的にも繋がりがあると考えられる堤と根子町の人形を並列することによって、相互の関係がより鮮明になることがあり得るのではないかと考えたからである。

みちのくの人形の美しさの観賞はもとより、人形を通して、われわれが知らず知らずのうちに忘れたり失ってきた大切なもの・・・心のふるさとに繋がる人間性について・・・思ったり考えたりしていただけることがあったとしたら、この展示は一層意義深いものになるであろう。

▶︎《庶民の人形まで》

みちのくの古人形たちが登場してくるまでの人形の歴史を、人形というものの理解を深めるためにごく簡単にふれてみよう。

人形の歴史は、そのまま人間の生活の歴史に繋がる程に古く、文明以前のはるかなる時代にまで遡る。我国には縄文土偶や埴輪などがあり、古代文明を有する西アジア諸地域やエジプト、エーゲ海城や中南米、或いは中国大陸などの各地には、土偶や地母神などのいずれも世界的に定評のある人形類が存在していて、古代の人々の生活の根の部分で、それらが重要な役割りをはたしてきたことを示している。

人形は単なる玩具物として発生したのではなくて、土器や石器などの道具と同じように生活の必需品として、呪術上に或いは原始的な信仰を支える象徴物として使われてきた。この時代の人形の特徴は、美醜を超えた美を備えていることと、驚く程の生命力を感じさせることであり、その異常な生命力は、神やそれに近い力を持つものの具現を人形にも託したことにょって得られたものであろうと思われる。ここで最も重要なことは、人形に「いのち」や「力」を宿し得ると考えたことであり、やがて次の時代では、人間や人間に代わるものとして登場してくることになる。我国の埴輪や中国の偶などがこれで、殉死に代わるものとして人形のいのちが利用されてきた。この「ひとがた」的な人形観が、これ以降の日本の人形観を支配し続けて、本質的にほほとんど変化することもなく、中世以降へと受け継がれてゆくことになる。いまでも人形の粗略な扱いに対して、ためらいの心が聖るのは、人形に生命が宿ると考えるこの「ひとがた」的な人形観に起因するからであろう。

先史の人形は洋の東西を問わず土製であったが、中世まで時代が降下すると、神像や仏像に代表されるように、木製の人形が土に代って登場してくる。ここで興味あることは、神像や仏像などの類を、いわゆる人形の範疇から除外して考えるようになったことである。おそらく、人形は人間に近いものという概念がこの頃に確立したのではないかと思われる。

中世は人形に関する資料不足の時代であるが、近世に入ると一変して豊かになる。支配するものとされるものとの格差が大きくなって、支配するものの側の生活や習俗のなかで、人形が大きな位置を占めるようになった。たとえば、人間の穢(けが)れや禍いなどを負わせる人形として「あまがつ」や這子(ほうこ・白絹の四隅を縫い合わせて手足を作り、綿を詰めて頭を差し込んだ布製の人形)がまれ、前に述べたような「ひとがた」的な役割りをはたすような習慣がうまれた。いまでもその習俗の名残りを流し雛などに見ることができるこの時期に日本の人形史の上で最も大きな特筆すべき出来事が起った。

それは、平安期の頃から貴族や上流階級の間で行われてきた「ひいな」の遊びが、また武士階級によって引き継がれてきた「尚武(端午の節句の異名)」の風習が、いつしか行事と結びついて、雛節句や端午の節句となり、それぞれの人形類を生み出したことである。この二つの節句人形こそが、近世の人形の主流てあり、後に土俗的な人形類も強くその影響を受けることになる。

また鑑賞のための人形が成立したのもこの頃であり、室町雛、寛永雛、亨保雛、次郎左衛門雛などの雛人形や、嵯峨人形や加茂人形或いは御所人形などの精緻を極めた人形や、金襴などの高価な布をまとった豪華な人形などが、次から次へと生まれてきた。これらの人形の消長は、一般庶民とはほとんど無縁なもので、専ら一部の上流階級のものであったが、節句人形から土俗人形が影響を受けたように,これらの高級な人形からも、材質を交えて似たものを作るというかたちで、或いほ庶民流にアレンジするというかたちで、土俗的な人形のいくつかがやがてスタートをすることになる。

ようやくにして庶民の手にも、庶民なりの人形が握れる時代がやってきたのである。どれ程に永くて寒い時間が続いたことであろうか、抑圧の力が大きければ大きいほど反発する力も大きくなるように、梅も挑も桜も一時に咲き誇る春がくるところから三春と呼ばれるという、みちのくの三春の春のようにやがて庶民の春が一気に訪れて、庶民文化があらゆる部門で咲き競うことになり、土俗的な人形もそのなかの一枝であったのである。

▶︎《みちのくの人形まで》

曲りなりにも平和な時代が続いて、庶民の生活にも物心両面に捗ってややゆとりが生まれ始めたのは、江戸時代ももう半ば近くになってからの頃であり、極めて大雑把ないい方をすれば、それまでの庶民の生活ほ生活が厳し過ぎて、人形どころではなかったのである。

また一面からいえば、奢侈禁止令(しゃしきんしれい・贅沢(奢侈)を禁止して倹約を推奨・強制するための法令)などに見られるように、庶民の生活用具全般にわたって規制や管理が行き届いていて、持てなかっただけでなく、持たせてくれなかったのであった。近世の人形は材質的には布の時代であることは既に述べたが、金銀綾錦などのような高価な布には無縁な庶民が、人形が持てるようになった時点でまず最初に試みたことは、自分たちにゆるされた布以外の材料で、これらのいわゆる上手の人形に近い感じのものを作ることであった。御所人形や衣裳人形などと同じかたちや題材の人形が、土人形や張子人形に多々あるのはこのためである。

庶民にとってなによりもまず安価でなければならぬという条件のもとでの人形作りは、土から土人形が、紙を利用して張子人形が、オガクズを糊でかためて練物の人形がというように、身近な材料から始まったのであった。

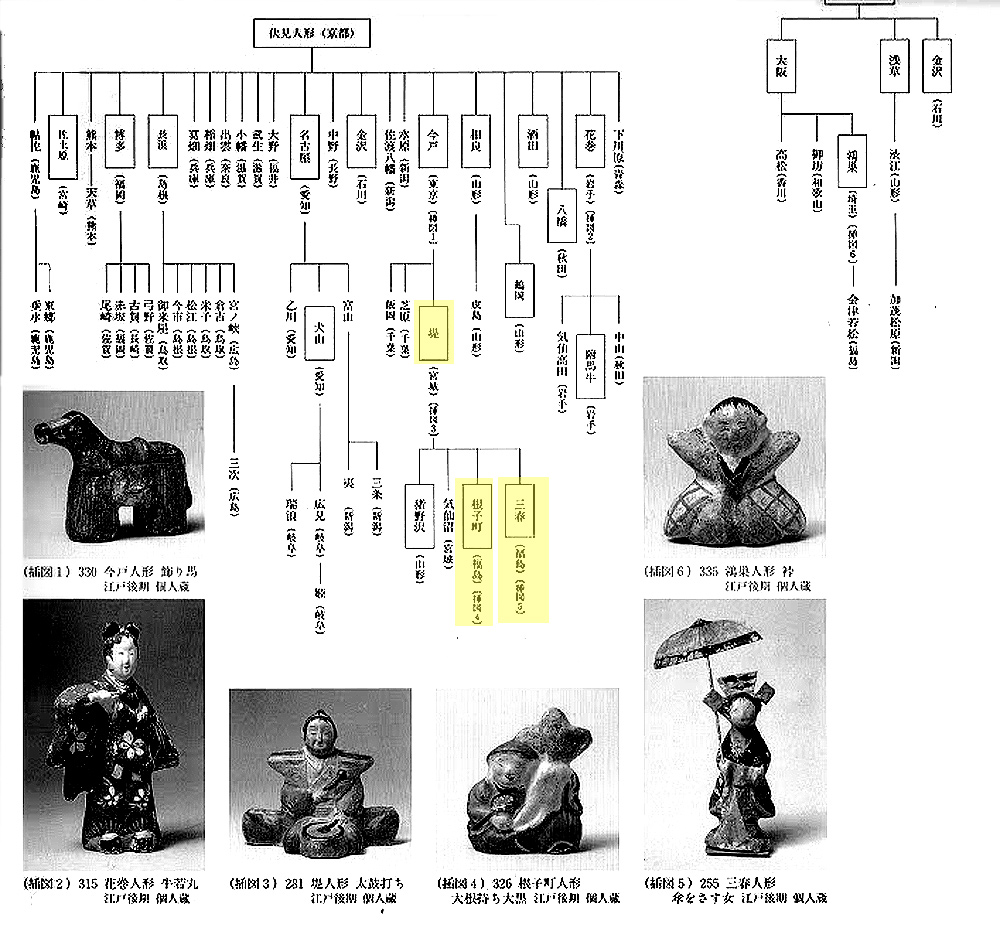

土俗的な人形のなかで、まずはじめに登場した代表的なものに、京都の伏見土人形がある。この土人形は、京、大阪の地元庶民ばかりでなく、京都という土地柄から、京名物として全国各地に土産として持ち帰られ、また販路も中国、四国、北九州などまでの極めて広範囲に及んでいて、この種の人形の流行の基盤を作って、その後の伏見人形の亜流の全国的な出現をうながした。この伏見人形は土俗人形の元祖といわれ、みちのくの人形たちも程度の差こそあれ、この血を受け継いでいるのである。

伏見人形の当初の出発は上手志向の人形であったが、普遍的な存在となるにつれて、各地庶民の独特の土俗的な生活感情が反映されてゆき、次第に地方色が土人形に定着してくるようになったのである。

実質的な時代の担い手が、貴族から武士、武士から町民に代表される庶民へと移行するに及んで、習俗もまたある時はかたちを変え、またある時は内容を変えながら徐々に浸透し移行していった。そうした習俗の移行にともなって生まれた人形に、前にもふれた節句人形などがあるが、今日の雛人形の概念からは程遠いような唐子、花魁(おいらん)、三番里、恵比須大黒などの信仰物、或いは天神物にいたるまで、さまざまな人形類が節句人形の仲間として生まれ、あるものはすべて並べるというようなかたちで、棚飾りに賑々しく並べられたのである。

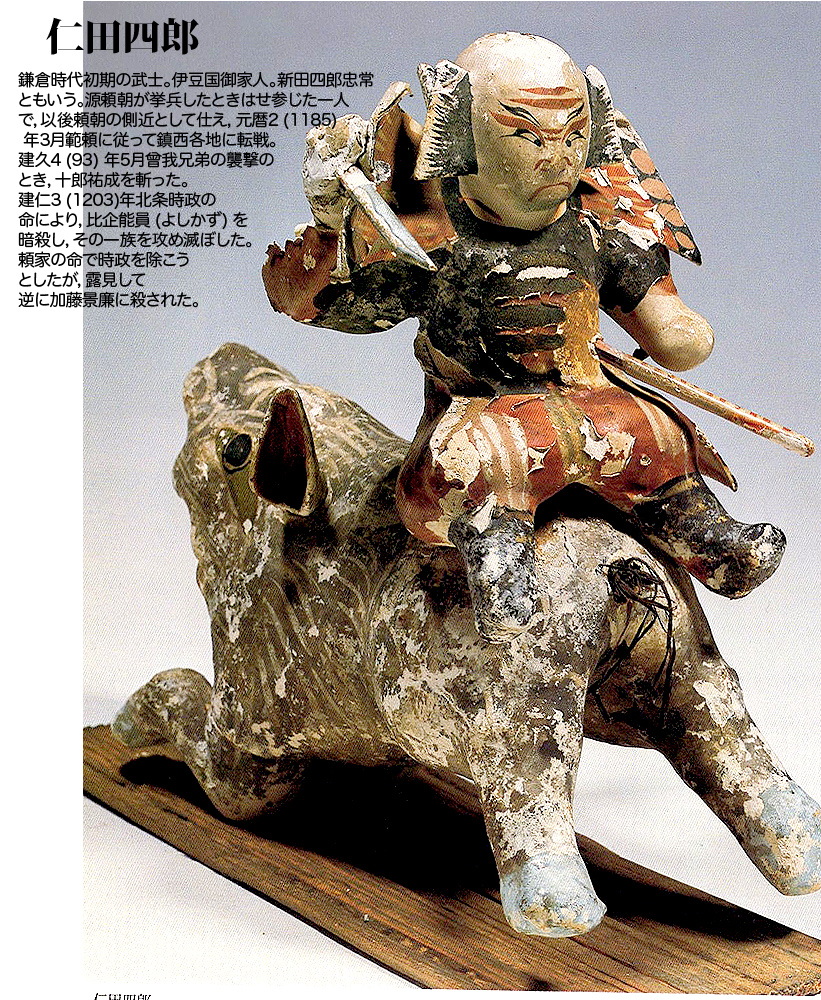

庶民の雛飾りに、官女や随身、五人囃子或いほ牛車などの附属物が登場するのはかなり後のことであり、それらが揃うということばほとんど無かったのである。また端午の節句の人形として、年若と弁慶、加藤清正などの勇ましい武者人形や、武内宿爾、神功皇后などの今日のわれわれにほ結び付きが理解しがたい歴史物などに取材された人形や、俗に芝居物と呼ばれる和藤内や由良之助など、実に多種類の人形が生まれてきた。なかでも、男の子の節句人形を代表するものに金太郎があり、熊乗り金太、熊抱き金太、相撲金太、熊乗り金太、鯉抱き金太などに託して、我が子の健康と立身出世を願った親心が題材からも汲みとることができるのである。

ところで、いっどのようなかたちで、みちのくの地に土俗的な人形が伝播してきたのであろうか。正確には伝播経路がほとんど判っていないのが事実であるが、一般的には仙台の堤人形が東北の祖であるとされ、そのはじめは元禄に近い頃であるといわれる。常識的にほ江戸を中継して、みちのくに入ったと考えられるが、こと人形に関しては圧倒的にみちのくの方がレベルが高く、江戸周辺には影響を与える程の人形の存在はない。ストレートにみちのくに流入してきた可能性すらある。例えば、表日本の秋田佐竹藩などは、禁裏の守護に任じられていたためか、京の文化が直輸入されている。今でもその地に御所人形や高級な雛人形などがかなり多く遺されていて、海路による文化の伝播を示している。京の文化のひそみにならうかたちでまず堤人形が起り、東北の雄である仙台藩での習俗のひそみをならうかたちで周辺諸藩の庶民の間に伝播してゆき、花巻、相良、三春などの優れた人形を産んで、やがてみちのくは人形王国となったのである。

▶︎《みちのくの人形山脈》

日本の土俗的な人形のなかで、美的水準の高い人形を五つ挙げよ、といわれるならば、筆者は三春、堤、花巻、相良の順で躊躇なくみちのくの人形たちを上位に並べるであろう。あとの一つをどこの人形にするか大いに悩むであろうが、結局は関東の時代鴻巣人形あたりを挙げることになるであろう。

日本の人形史の上でこれらのみちのくの人形たちは、それ程に傑出した存在なのであり、みちのくは高い峰々の連なる人形山脈に例えられるであろう。三春、堤、花巻などの連山は、見る人の角度による差しかなくて、裾野の広さでは堤が群を抜いているものの、高低にはほとんど差がなく、いずれも吃立した偉なる山々であり、全国各地に数え切れぬほどに産地はあっても、このみちのくの人形山脈以外には日本には人形の山脈はない。そして、それらを山の高さにまで押し上げている台地こそ時代の力なのである。

どのような理由で宗家である伏見やその周辺の人形たちに、みちのくの人形に比べて見るべき人形が少ないのか。この不思議な現象についてはあとで考察するとして、ともかくみちのくの人形群は、上手下手を問わず、日本の人形のなかでの至宝であり、その美しさば民族の文化遺産として高く評価されるべきものであり、庶民美の結晶した日本の美のひとつとして世界にも誇り得るものなのである。

水面を波紋が広がってゆくように、節句に人形を飾るという習俗は、地方へと伝播してゆき、それぞれの土地に根を下ろして、やがて時間の経過も加わってくると、その地方の風土や気質などが次第に反映されて、いわゆる郷土色と呼ばれるような地方色を発揮することになる。みちのくの地まで北上してきた人形と九州の果てまで南下した人形との間に、また山陰と山陽のように山脈を隔てただけでも、大きな地方色の相違が生まれてきたのである。南北に良く連らなる日本列島の地形がもたらした風土の相違は、そこに住む人々の精神風土に深い影響を与えて、独自の気質を醸成し育んできた。我が国が狭い国土でありながら、複雑な地形と気候風土の変化や相違に恵まれたことは、地方文化に大きな相違をもたらし、日本の文化に厚みを加えることに繋がってきたのである。

この地方色こそが、土俗的な人形にとってのいのちであり、美しさの源泉でもあった。

地方色の濃度は、地縁的な範囲と密接な関係があって、濃くなればなるほど狭域な範囲のものにならぎるを得なくなる。伏見人形は地方色の濃度の薄い人形であって、ひとくちにいえば地縁的な人形たり得なかったのである。その原因のひとつは、広範な販路を所有したために、八方美人的なものにならざるを得なかったこともあるが、なによりも大きなことば、土地柄もあって、上手志向に拘(こだわ)ることを永く続けて、それに比重を掛け過ぎたことであろう。嵯峨や御所の人形に代表されるような上手のスタイルほ、庶民のあこがれを誘うものではあっても、本当の心を反映したものではなくて、借りもののすがたかたちの人形であった。上手志向から縁が切れることによって、地方色が庶民の心と一体になったかたちで、人形の上に美しさとなって定着してくるのである。俗悪の波があまり届かぬほどに、地理的に中央から遠く隔たっていることの幸いを享受して、地方色の横溢したみちのくの人形たちが成立したのであった。

子供の幸せや無事を願った雛人形などの他に、土俗的な各種の信仰と結びついた人形も続々と出現して、これに縁起ものなども加わって種類は急速に増加した。学問の神様である天神様に学業の願いを託したり、魔除け、厄除け、抱瘡除けなどの病魔除けから、安産祈願や豊作祈願など、さまざまな願いや祈りが人形に託されて、例えば絵馬のようなかたちで、次第に庶民の生活のなかに組み込まれて、生活に必需のものとしての位置を占めるようになったのである。人間や動物のかたちをしている単なるものとしてではなくて、そこに願いや祈りが込められ託されて、もの以上のものとして認識され扱われてきたこのことこそ、内面から人形の美しさを支えてきた最も大きな要因であろう。節句人形とこの多種多様な土俗信仰とが両輪となって、土俗的な人形が普遍的なものになったのであった。

みちのくの人形たちの美しさを端的にいえば、鄙(ひな・田舎・卑しい)の美しさであろう。鄙の美しさとは野の花の美しさであり、飾ることの少ない素朴な心の美しさでもある。

心にどもるところのあるみちのくの人々の心の中こそが、鄙の美の土壌であり、みちのくの人形たちの美しさを育てたふるさとなのである。鄙のありかたが、果物でいうならば熟れ時ということがあるように、庶民の生活レベルや気風気質、或いは習俗などのあらゆる条件が、その当時のみちのくに調って美的な人形の成立に適していたのであろう。

世界の人形史をひもといてみても、近世以降まで時代が降下して、なおかつ美的水準の高い美しい人形を作り得たのほ、ひとり我国だけであり、その栄誉の大半はこれらのみちのくの人形たちの上にある。

▶︎《みちのくの古人形考察》

張子の人形は一般的には、土人形の改良型として生まれてきたもので、みちのくの三春張子も例外ではなく、従って、その歴史も堤土人形を遡ることはない。では、土人形に比べて張子人形にどのような利点があるのであろうか、その考察をしてみよう。

まず第一は、土人形が材質的に破損しやすいという欠点を持っているということと、張子に比べて重いということであろう。このことば、当時街道筋でおみやげとして売られた時も悩みのひとつであったであろうし、ましてこれを竹籠に入れて担いだり背負ったりしながら、野を越え山を越えて、村々を売り歩いた雛の行商人たちにとっては、大きな問題であったであろうことば想像に難くない。軽くて丈夫な人形の出現は大歓迎であったことであろう。

第二には、一般的な土人形の製造方法は土製の凹型の二枚型を用いて、表と真の二つのかたちを作り、それを合わせて立体を得るという方法であるが、この方法はフォルムの単純化に繋がって、かたちの面での土人形の美しさの重要な部分を支えてきた要素であった。しかし、一面から見れば、フォルムがややもすると単調に流れるきらいがあって、動きを出してみたいと考えるようになるのも極く自然ななりゆきであろう。その場合に、材質的な面で土よりはるかに紙を使った張子がそれに通していたのである。三春の張子は凸型の木型の上に何枚もの和紙を貼り合せて、これを張り抜く方法でかたちを得るのであるが,この方法を複合することによって、複雑な形態を得ることが可能になった。また,土人形では単純化の方向で省略してきた扇や刀などの細かな部品も附属物として付加することが可能になって、従来の土人形の概念からほ、考えられない程に躍動美にあふれた人形の誕生に繋がることになった。

型を使ってなおかつ、フォルムに動きを与えることができるように考案した三春の人形師たちの技術革新は、人形の歴史の上でも特筆されるべきことなのである。広範な販路を持ち、かつ世評の高い堤に対して、後発の三春が技術面で一工夫をこらして、市場の割込みを計ったのではなかろうか。

この度の展示のために集められた数多くの三春人形の中には、いたみがはげしくて展示を取り止めたものがかなりあって、それらの人形を観察してみると意外なことが判明してきた。それは三春が城下町であるところから、三春張子が反故紙(ほごがみ・今となっては漉くことが難しくなった、古いお経本などの上質の和紙を屏風や襖・額などの下張りに使用すると、本来の和紙が持つ調湿作用がよく働きとても具合のよい下地を製作することができる)を使って作られたという定説に疑問が生じたことである。調査した十数個の人形の剥脱した胡粉の下の紙に、墨の痕跡がないという事実の報告に留めるが、三春周辺に紙を産したところが多いことからも、人形に適した紙の開発も、ある程度進んでいたのではないかと推察されるのである。

▶︎参照

上川崎における和紙の歴史は古く、起源は平安中期にまでさかのぼる。平安時代には「みちのくの紙」と言われ、多くの貴族たちが愛用していたそうだ。また、紫式部や清少納言などが文字を書き付けるのにこぞって使ったとされる「まゆみがみ」は、上川崎和紙だったともいわれている。当時の人たちが、手にして夢中になった読み物が書き付けられていた紙が、現在にも伝えられていると思うと、どこかワクワクしてしまう