美術と音楽

■キュビストと楽器・・・ピカソとブラック

■キュビストと楽器・・・ピカソとブラック

▶︎バレエ『バラード』−コクトー、ピカソ、サティ

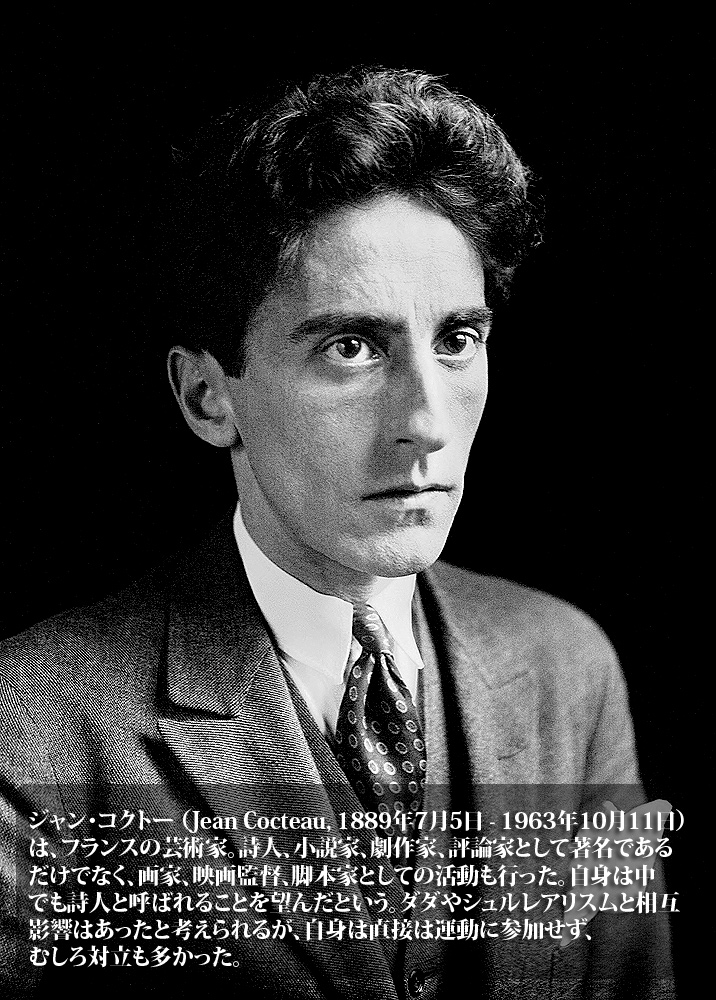

1995年の春、東京で「ジャン・コクトー展」(伊勢丹美術館他巡回)が開かれた。「私の耳は貝の殻。海の響きを懐かしむ」という堀口大学の訳詩で有名なジャン・コクトー(1889−1965)は、当時没後30周年。久々の回顧展であった。ご存じのとおりコクトーは、詩人・脚本家としてばかりでなく、画家、デザイナー、舞台や映画の監督というように、まさに当時のマルチタレントで、この展覧会の暗もそうだったが、一会場の展覧会で紹介するのはなかなか難しい。多彩さに目を奪われて中身が浅くなってしまうのであるこしかし、展覧会を開催すれば必ず人気がある、不思議な作家である。このとき、NHK衛生放送のBS美術館で取り上げてギャラリートークを務めたこともあり、筆者としては思い出深い展覧会である。

そのコクトー展の一隅に、画家ピカソ(1881−1973)がデザインしたバレエの舞台衣装が1点出品されていた。それがバレエ「バラード」(1917年3月初演)の中国奇術師のもので、振付師のマシーメが自ら着て踊った衣装だとのこと、そう知って見ると特別の感慨がある。赤や金の派手な柄がコミカルな雰囲気を盛り上げていたが、それだけに役を終えてぽつんと置いてあると一抹のさみしさを感じざせる。このバレエの初演時の観客に与えた衝撃は、二十世紀の前衛芸術史上に残るものといわれるのでなおさらである。

当時のアヴァン・ギャルド芸術家の親玉ギヨーム・アポリネール(1880−1918)によって、初めて「超現実主義」Stlr−r由11sllleという名称が与えられた作品としても良く知られる。

このロシアバレエ団の「バラード』は、台本が先のジャン・コクトー、作曲がエリック・サティ(1866−1925)、舞台装置と衣装がパブロ・ピカソという、今では信じられない超豪華メンバーによるものである。しかし、パリのシャトレ座で開かれた初演の結果は、大好評どころか、野次や怒号でさんざんの悪評に終わった。二終演の挨拶で舞台に上がった台本のコクトーに、観客は食べ物のくずを投げつけ、顔に傷を負わせたという。

粗筋は、見せ物小屋の客寄せに芸人が次々と路上で芸のさわりを披露するのだが、終わると客は立ち去ってしまい、小屋にはだれも入らない。大失敗、というユーモラスなものである。それはともかく、ピカソのキュビスム(立体主義)によるデザインの、ロボットのような衣装のダンサーが、サティの効果音混じりの人を食った音楽に乗せて跳び回る、いってみればナンセンスの極地だから、これを100年ほど前、それも第一次世界大戦も終わっていない暗い世相で楽しめという方が、無理かもしれない。筆者もずっと以前、NHKで放映されたバレエ番組で見たきりで、1997年に東京都現代美術館で上演されるまで、実際に劇場に足を運んだことがなかった。

ところで、コクトーが『バラード」に対しての悪評に答えていうには「批評家っていう者は作品を見も、聞きもしないで僕たちを攻撃しますからね。」(コクトー『エリック・サティ』佐藤朔訳、深夜叢書社)・・・しかり! これ以上は申せますまい。とにかくアメリカではデヴィッド・ホックニーの舞台美術で公演されたとも聞いているので、いつか機会を待ちたいものである。古楽だけは、オーリアコンプかブラッソン指揮のCD(ともにエンジェル原盤)で聞くことができる。ただしオーケストラにサイレンやピストルやタイプライターなどの現実音を混入させた現代音楽の走りなので、初めての方はあまり期待しないでいただきたい。

▶︎キュビストに「分解」された楽器

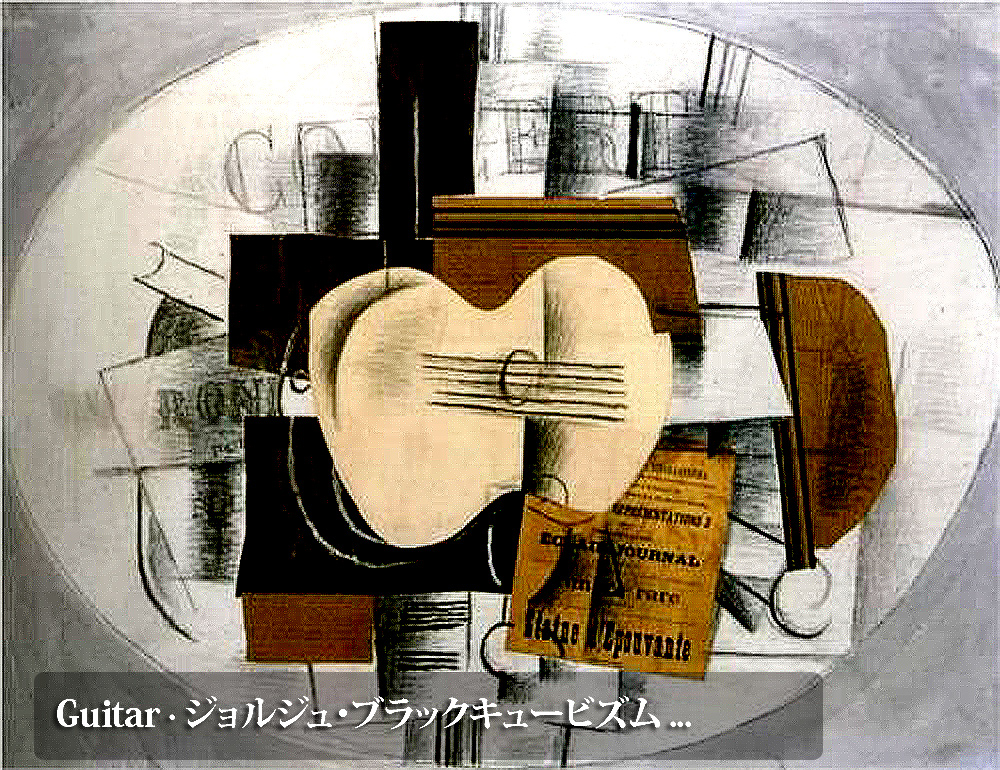

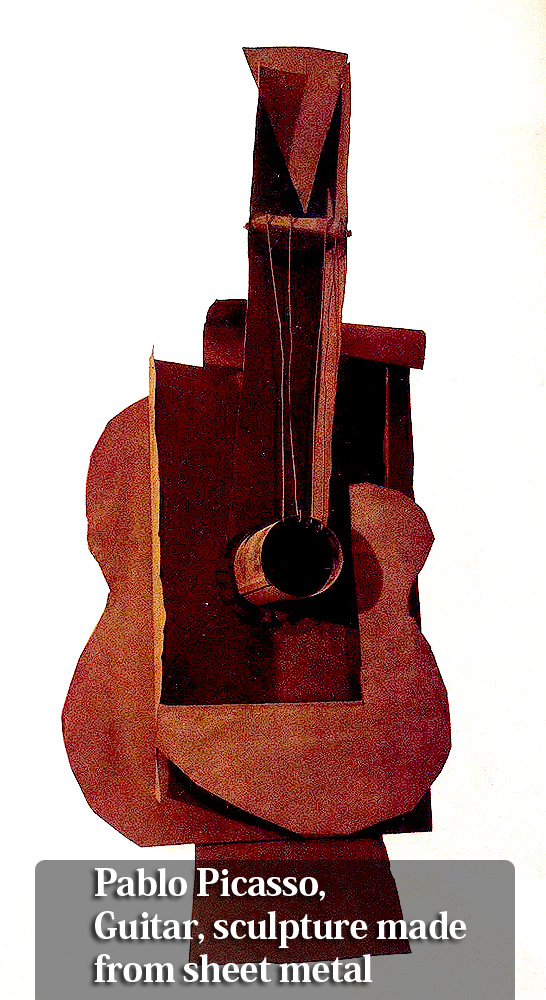

ピカソやジョルジュ・ブラック(1882−1965)らのキュビスム時代、いかに多くの楽器や音楽家が様々に「分解」されて描かれたかは、画集をめくってみればすぐにわかる。画家にとってはほとんど破壊と再構成のための格好のオモチャといったところである。なぜこの時期に、こんなに音楽が絵画のターゲットとなったかを、少し考えてみよう。

この点でまず参考となるのが高階秀爾氏の意見である。小松左京氏との対談で氏はこう語っている。

「あの(キュビスムの)時代から絵が造形的に先走ってしまって、物の再現から離れ、実際に二十世紀の絵からは物の世界、現実世界が消えていく。そういうことに対する不安というか、はっきりとした手ぎわりがあるものが必要だという考えを先取りしているのが、キュビスムのギターなんかだと思う」(『絵の言葉』講談社学術文庫)

なるほど、例えば画家のブラックは、自分が楽器を主なモティーフにする理由に.楽器は人が手を触れることで生命を持つ、つまり触覚的な空間性を感じさせる特徴を挙げている。形をどんどん分析した究極のキュビスムは抽象絵画に行きついてしまう。そうならない最低限の自己確認のための「手で扱う」manualモティーフとして、本来絵心を誘われる楽器を選ぶことは十分考えられる。

さらに、筆者はそこにもう一つ、画家の音楽に対する一種の近親憎悪的な批判を読み取れるのではないか、と考える。どうみても楽器の破壊の仕方が執拗で、また音楽家像も皮肉っぼく描かれ、なにか邪な(?)真の意図が隠されている気がしてならない。これには13世紀以来の、西洋の「諸芸術比較論」が尾を引いているのではないか、というのが筆者の想像である。つまり画家と詩人と音楽家ではだれが一番偉いかの伝統的な比較論が、二十世紀初めに、特に画家の意識に再び上がったのではないだろうか?

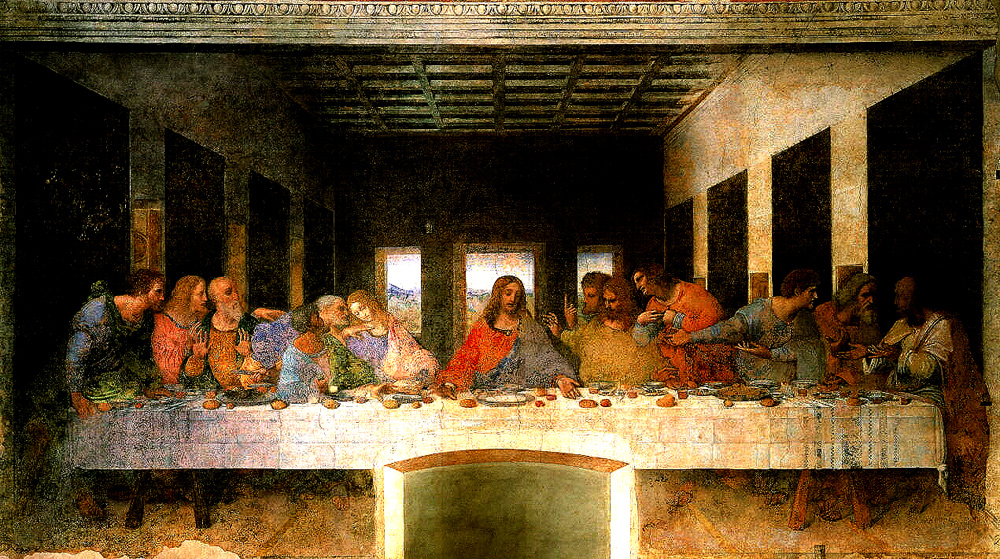

その諸芸術比較論の雄であるレオナルド・ダ・ヴインチが、なかでも絵画をベストワンに挙げたのは、人間の五感の中で最も上位の、純粋な「眼」による芸術であるが故であった。触覚は低級な感覚として退けられている。したがって古典絵画では、「触覚派」である静物画の分野は長い間卑しめられてきたのだった。それがポール・セザンヌ(1859−1906)によって、画家の机上のりんごやオレンジは絵画の王座に就かんばかりの勢いを持ったのだ。

印象派に始まる近代の画家たちはまずロマン主義文字を絵画から追放していった。19世紀末になって画家にとって何を描くべき、ではなく、どのように描くかがやっと問題となってきたのである。音楽ではドイツ古典派時代に完成された、標題付きでない「絶対音楽」がすでにあったが、美術では十九世紀を通じて何か具体的な物語を表さない作品は意味ないとされてきた。ようやくセザンヌが、画家は描く「画題」sujet(「主体的」)に特別な意味を持たせるのではなく、自分に合った「モティーフ」motifを探しさえすればよいと主張し、これまでの文学的な、プラスアルファのある絵画ではなく、線、面、立体だけで価値のある、音楽でいう「絶対音楽」の分野が広げられるに至ったのである。

形や色彩はすべて絵を構成するための、楽譜でいう「モティーフ」となり、ここに絵画が音楽といっしょに上がれる共通の舞台ができあがったのだった。

▶︎美術と音楽の飽くなき闘い

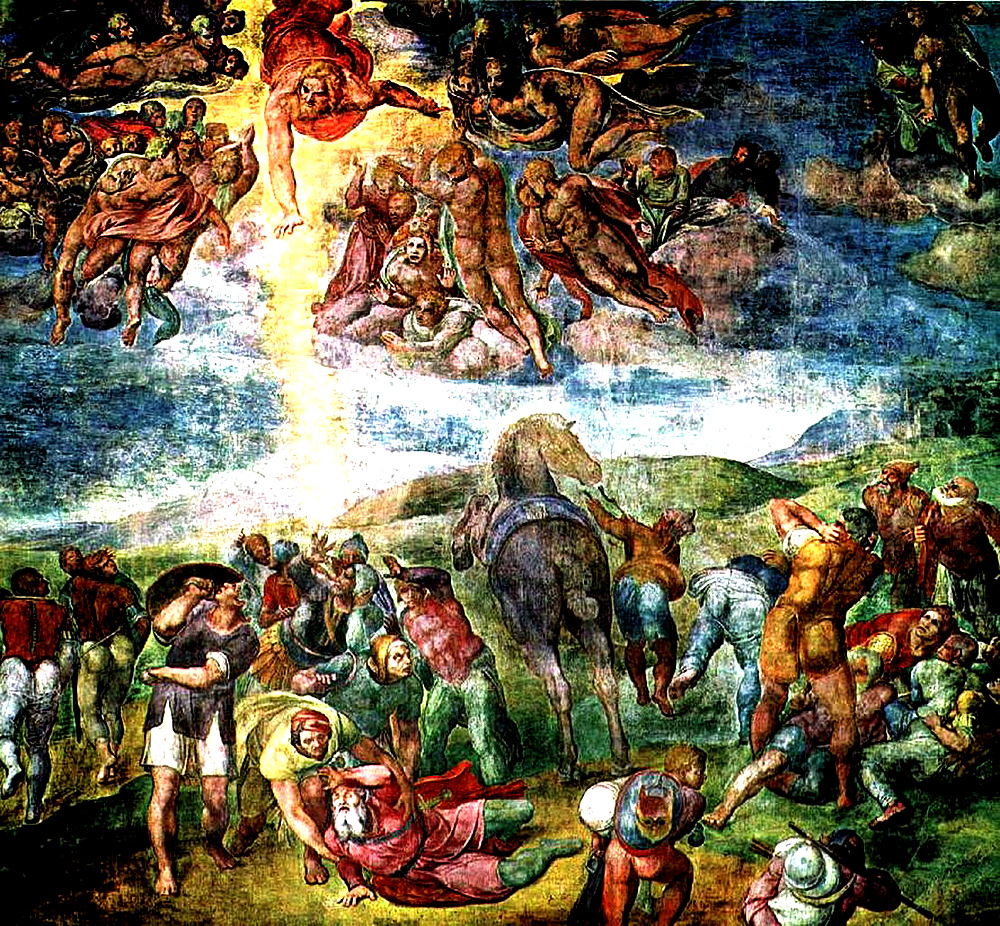

しかし本来「古典美術」はというと、もう「16世紀のイタリアにレオナルド・ダ・ヴインチやミケランジェロやラファエロが完成させてあったのに対し、音楽でいう古典派は十八世紀のウィーンまで待たねばならない。つまり理論的な発達としては絵画の方が音楽よりよほど早いのだ。いわば二百年の差があった美術と音楽という姉妹芸術は、十九世紀に入るやいなやその年齢差をぐんぐん縮め、20世紀に至ってその地位を逆転し、音楽が美術を、芸術の先端性においてリードするようになった。その音楽が美術に追いついたのが印象主義時代で、追い越した瞬間がキュビスムの時代なのではないか。画家たちが楽器や音楽家を「モティーフ」として選び、しきりと分析、解体したがったのには、自分たちの長年築いた地位を脅かされる危機感が、無意識のうちにあったに違いない・・・というのが、筆者が今まで漠然と考えてきた仮説であるが、話が人きくなりすぎて、実証はというと、少々難しい。おそらく音楽業界の関係者は大賛成するだろうけれども。

二十世紀の美術と音楽を回顧してみると、あえて比較すれば、表現のミニマリズムにおいてもモニュメンタル性においても、現代音楽と美術の差は歴然としている。はっきりいえば、美術はポストモダンの泥沼から脱しきれず新しい展開ができない。ピカソが長生きしすぎたおかげで現代美術は半世紀停滞したとの説もあるが、今さら巨匠のせいにするわけにもいかない。絵画は永遠のライバルである「音楽」像を、もはやとらえることができないのだろうか。

(いで・よういちろう 美術史家・前群馬県立近代美術館館長)

本稿は井出洋一郎郎著「アマイ・ギャラリートーク 極楽のこころ」(小学館ライブラリー、1998年)所叫の文章を編集改変したものてある。

■キュビストと楽器・・・ピカソとブラック

■キュビストと楽器・・・ピカソとブラック