■数学と芸術、溶け合う未来

■数学と芸術、溶け合う未来

■数学と芸術、溶け合う未来

情報化の進展で数学の重要性が高まり、アートなど異分野への応用も広がっている。朝日新聞社と15大学が協力する連続シンポジウム「朝日教育会議2018」最終回の第15回は、13年に新設した総合数理学部で数学と芸術の融合を模索する明治大学で開催。「数学と芸術の未来」をテーマに話しあった。

■基調講演 境界のない世界、作品群に込めた

チームラボは2018年夏、東京・お台場に「エプソン チームラボ ボーダレス」というミュージアムをつくった。広大なスペースに、約60の作品がある。これらの作品は部屋から出て移動したり、ほかの作品と影響を与え合ったりして、変化する。境界のない作品群による一つの世界だ。その中を人々が「意思のある自分の身体」で探索して、ときにはさまよいながら、いろんなものを発見していく。

同じ時期に東京・豊洲につくった「チームラボ プラネッツ」では、非常に巨大な作品に自分の身体ごと没入していく。自分は世界の一部としてあるし、世界も自分の一部としてある。そういう世界と溶け合っているような感覚をつくりたいと思った。

本来、世界に境界はない。例えば、地球と宇宙はまったく違う物理的な現象を持っているが、連続的に変移していて、境界は非常にあいまいだ。原生林にはまったく異なる多様な生命が存在しているが、連続的な関係性を持っていて美しい。

一方、都市は境界だらけだ。人間も本来は連続的な関係の上にしか存在できないが、それを忘れて境界がもともとあったかのような感覚に陥っている。

境界がなく連続的に関係し合うそれぞれの作品が一つになる世界をどうしても都市の中につくりたかった。そういう思いを、二つの作品群には込めている。

「意思のある自分の身体」で探索していくことも大切にしている。

20世紀までに発達したコンテンツは、映画にしろ、テレビ、演劇、音楽にしろ、自分の身体を捨てた意思がないような状態で、気持ちだけ主人公に感情移入し、主人公が勝手に世界の問題を解決していく。アートも、身体を捨てた状態で頭だけで鑑賞するスタイルだ。まるでジェットコースターに乗って、身を任せてその動きを楽しむようなものだ。

チームラボの作品では、右に行こうが、左に行こうが、戻ろうが、自分の意思のある状態で探索する。身体そのもので世界を認識し、身体そのもので考えてほしいと思っている。

チームラボでは、いろんな作品で数学を使っている。例えば「呼応するランプの森」。人が立ち止まると、自分の体に一番近いランプが光って音が鳴る。その後に無数にあるランプの中から、物理的に一番近いランプに光が移っていく。まるで一筆書きのように、すべてのランプが1回だけ光っていく。実は人間が数学的な問題に置き換えて、コンピューターが出した解答をもとにランプを配置している。観客は直接的には数学的な問題と気づかないが、どの瞬間も連続性を持って自然な形で見え、結果的に何か居心地のよい空間になっているのではないかと思う。

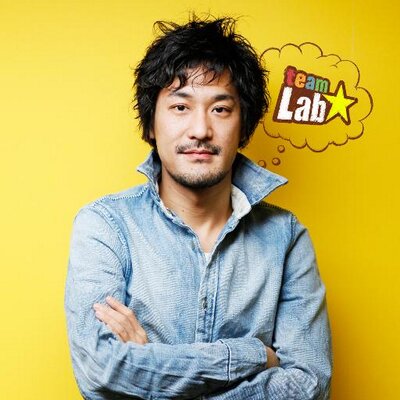

猪子寿之 2001年、東京大学工学部計数工学科卒業時にチームラボ設立。チームラボは、アートコレクティブであり、集団的創造によって、アート、サイエンス、テクノロジー、デザイン、そして自然界の交差点を模索している、学際的なウルトラテクノロジスト集団。

■プレゼンテーション 学部の枠超え、社会の課題に挑む研究

明治大学が2013年に開設した総合数理学部は、日本で初めて数学を冠した学部だ。同部では「数学」と「芸術」を融合する新たな取り組みを進めている。明治大学はどこへ向かうのか。土屋恵一郎学長と数理科学の専門家2人が明大の今を紹介した。

総合数理学部の設置で明大は10学部体制となった。国内有数の総合大学だ。だが、土屋学長は明大の目指すべき姿をあえて「混合大学」と表現した。ボーダーレス化が進む世界をにらみ、「学部の枠を超え、学問や研究を進める」。

明大の将来像を先取りするのが数理科学だ。実世界で起こる現象を数学を用いて解明し、社会的課題の解決を目指す学問。数学を軸に経済や生物、環境、芸術など様々な分野が交わる。

明大先端数理科学インスティテュート(MIMS)の杉原厚吉所長はその具体例として「錯視」の研究を紹介した。脳が網膜を通して受け取った情報を処理し、知覚・認識する過程を数理モデルで解析。何を見せると人間の脳が何を感じるかを予測する。

この数理モデルを使うと、不思議な立体を生み出せる。例えば、直接見るとカマボコ形だが、鏡に映すと波形に見える屋根、杉原所長提供。杉原所長は「芸術家の創作活動に役立つほか、誤認が起こりにくい安全な環境づくりなど様々な応用ができる」。

総合数理学部先端メディアサイエンス学科の宮下芳明学科長は人間の表現を手助けするインストゥルメント(道具)の研究を披露。方眼紙に手書きで絵を描くと、3Dプリンターから立体物を出力できるシステムなどだ。「インストゥルメントを使えば、これまで鑑賞者だった人も表現者になれる。人間の表現能力が拡張される」

数学が芸術にさえ結びつく。「混合大学」が目指す一つの将来像がここにある。

■パネルディスカッション

○土屋恵一郎(明治大学学長 ) ○杉原厚吉(明治大学先端数理科学インスティテュート所長) ○宮下芳明さん(明治大学総合数理学部先端メディアサイエンス学科長)

○猪子さんが作品をつくり始めたきっかけは。

猪子・・・僕は徳島で生まれ育ったが、テレビに映る東京は何か境界の向こう側のように感じた。四国と本州の間には橋があるから、頑張れば東京まで地続きで行けるのに、自分の体の先にないような感覚だった。レンズを通して世界を見ると3次元が2次元になって、自分と見ている世界の間に境界が生まれる。それが、見ている側と見えているものとの距離がない作品をつくろうと思ったきっかけだ。お台場のボーダレスの中を歩いていると、自分の肉体と作品が同じ世界にあるような感覚になる。

かつてつくった車の上に滝が落ちる作品では、コンピューター上に立体的な滝をつくった。もし本物の滝をカメラで撮ってスクリーンに映したとしたら、人は境界の向こう側に滝があるように思うだろう。レンズとは違う数学的な論理構造で平面化しているので、まるで自分がいる世界に滝があるかのような感じになる。

土屋 私は能のプロデューサーもしているが、3D映像の中で行う能を見て、舞っている人が自分の横に立っているような気がした。能の設定である野原に自分も一緒に立っている感覚だ。3D映像で平面的な世界がつくられていくので、猪子さんがおっしゃったのと同じ感覚になったのだろう。

▶︎数理科学の立場で見るとどうか。

杉原・・・錯覚の数理モデルを考えるうえでは視点が重要だ。私がつくっている不可能立体は、あるところから見たときだけ錯覚が起こる。別のところから見ると意味不明な物体だ。どこから見ても不可能に見える物体をつくれると、おもしろいものができると思う。

○宮下・・・手書きの平面図から3Dプリンターで立体物をつくるシステムの実験で言えば、一般の人たちが描く平面図は矛盾したものが多く、上から見た図と下から見た図が両立しない。そこで数学の力を使ったプログラムで本当に描きたかったものを推定している。芸術の背景に数学があるのはもはや当たり前。アートを生成するためのプログラミングを体験すると「アートは完全に数学だ」と思う。

▶︎芸術でも学問でもインスピレーションが欠かせないと思うが、その源はどこにあるのか。

猪子・・・結果と原因は1対1の関係じゃない。サイエンスは世界の現象の氷山の一角だけを見つけて、結果と原因が1対1だと思っているが、それはあくまで氷山の一角。宇宙のごくごく一部だ。

土屋・・・私は何か新しいことを考えたら、必ず誰かに言う。自分の中にため込んでおかない。例えば「明治大学自動運転社会総合研究所」。自動運転が広がると、今後は自動運転を巡る法律、保険が一番大きな問題になる。そう思い、この研究所をつくろうとスタッフに話した。すると、総合大学のいいところで、すぐに法律家、保険の専門家らが集まった。今日考えたことを話せる相手がいることが一番大事だと思う。

杉原・・・私の不可能立体は、よく「数学を使っているからできるんだろう」と言われる。確かにその通りだが、数学は芸術にとってはあくまで創作支援道具の一つだ。数学が美しいから、数学でつくったものも美しいというわけではない。たくさんトライアルして、その中からよいものを拾い出す。だから外から見ると、「すごい」ものが結果として出てきているのではないかと思う。

宮下・・・先端メディアサイエンス学科のカリキュラムでは、入学後すぐにブレーンストーミングの仕方やアイデアスケッチの描き方を教えるゼミがある。また、多くの授業では、成果発表として大人数の前でプレゼンテーションをさせている。考えることを発信したり、かたちにしてみたりといった試行錯誤を体験してこそ、発想力養成につながる。

猪子・・・イノベーションかどうかに関わらず、何かをつくっていくには、専門性が高い人たちが集まることが大切だ。また、社会にイノベーティブなことが起こるためには、社会の側にも寛容性が必要だ。

▶︎最後に数学の持つ力とは。

杉原・・・鏡に映すと形が変わる立体は、まず数学的に「あるはずだ」という証明ができる。しかし証明ができても、自分ではどういう形か想像できない。次に方程式を立てて解くと、「おー、こんな形だったのか」と分かる。世界にまだ存在を知られていなかったものを確認、具現化できる。そういう強力な力を数学は持っている。

宮下・・・アートに限らず数学は僕たちの生活に欠かせない存在だ。気象庁は物理学の方程式によって風や気温の時間変化を計算して、予報を出す。生命保険は平均寿命の数学的予測に基づいて成り立っている。我々の安全・安心にも、数学はとても貢献していて、精神的な豊かさも支えている。

つちや・けいいちろう 1977年、明治大大学院法学研究科博士課程を単位修得退学。同大教授、法学部長、教務担当常勤理事などを経て2016年から学長。30年にわたり、能楽プロデューサーとしても活動している。

すぎはら・こうきち 東京大学工学部卒。電子技術総合研究所、同大などを経て、2017年から現職。専門は数理工学。視覚の仕組みを数理モデルで探ると同時に、立体錯視アーティストとしても活躍。国際ベスト錯覚コンテスト優勝3回

みやした・ほうめい 千葉大学で画像工学、富山大学大学院で音楽教育(作曲)を専攻、北陸先端科学技術大学院大学で博士号(知識科学)取得。明治大学で先端メディアサイエンス学科の立ち上げに関わり、2017年度から現職。

■アカデミアもアートの担い手 会議を終えて

東京・お台場のミュージアム「チームラボ ボーダレス」を訪ねた。平日の昼間なのに会場の外まで長い列が続く。老若男女、国籍も多様な人たちが、刻々と姿を変えて動き回る作品の世界に夢中になっていた。

猪子寿之さん率いるチームラボのアートを支えるのは最先端の情報技術と数学だ。なのにどこか懐かしく、心ゆさぶられる。その創作の秘密の一端がシンポジウムで明かされた。

アートと数学は、今まで世の中に存在しなかった新しい見方を示すという共通点がある。猪子さんによれば、江戸時代の絵師たちも、世界で初めて雨を「線」で表現したイノベーターだった。花鳥や獣など日本の伝統美を感じさせる意匠を多く用いるチームラボの作品は、その系譜を引き継ぐかのようだ。

猪子さんは東大生時代、杉原厚吉教授の講義を受けていたそうだ。難関を突破した秀才たちにも難解な講義だったというが、杉原さんが世間で「錯視の第一人者」としてブレークするのは明治大学に移ってからのこと。ご本人いわく、「東大では隠していた」。

数学を使って人々を幸せにする――。明大が国内初の数学を冠する学部として開設した「総合数理学部」のコンセプトだ。新しい価値を生み出すため挑戦を続けるアカデミアもまた、アートの担い手と言えるだろう。(井原圭子)

■朝日教育会議

国内外で直面する社会的課題の解決策を模索して広く発信することを目指し、15大学と朝日新聞社が協力して開催するシンポジウムです。昨年12月16日まで、1大学1会議で開催しました。各会議の概要は特設サイト(http://manabu.asahi.com/aef2018/別ウインドウで開きます)から。

■参考資料

■数学と芸術、溶け合う未来

■数学と芸術、溶け合う未来